ワンダーボックスは、自宅でSTEAM教育を学べる通信教材です。

- STEAM教育が気になるけれど、どのように子どもの学びに活かせばよいかわからない

- STEAM教育って言葉は聞いたことあるけれど、詳しいことはよく知らない

このように感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では現役保育士で2児の母でもある筆者が、6歳の娘と一緒に体験したワンダーボックスを徹底解説していきます。

結論としては、考えることが楽しいと感じられる素晴らしい教材でした!

答えが1つではない問題に挑戦することで、遊びながら思考力・集中力・創造力などを高められそうです。

また、体験してわかったワンダーボックスのメリット・デメリットもまとめました。

どうしても子どもによって向き不向きが出てきてしまうでしょう。

6歳の娘と一緒にワンダーボックスを体験しましたが、「これは面白い!」と感じた教材でした。

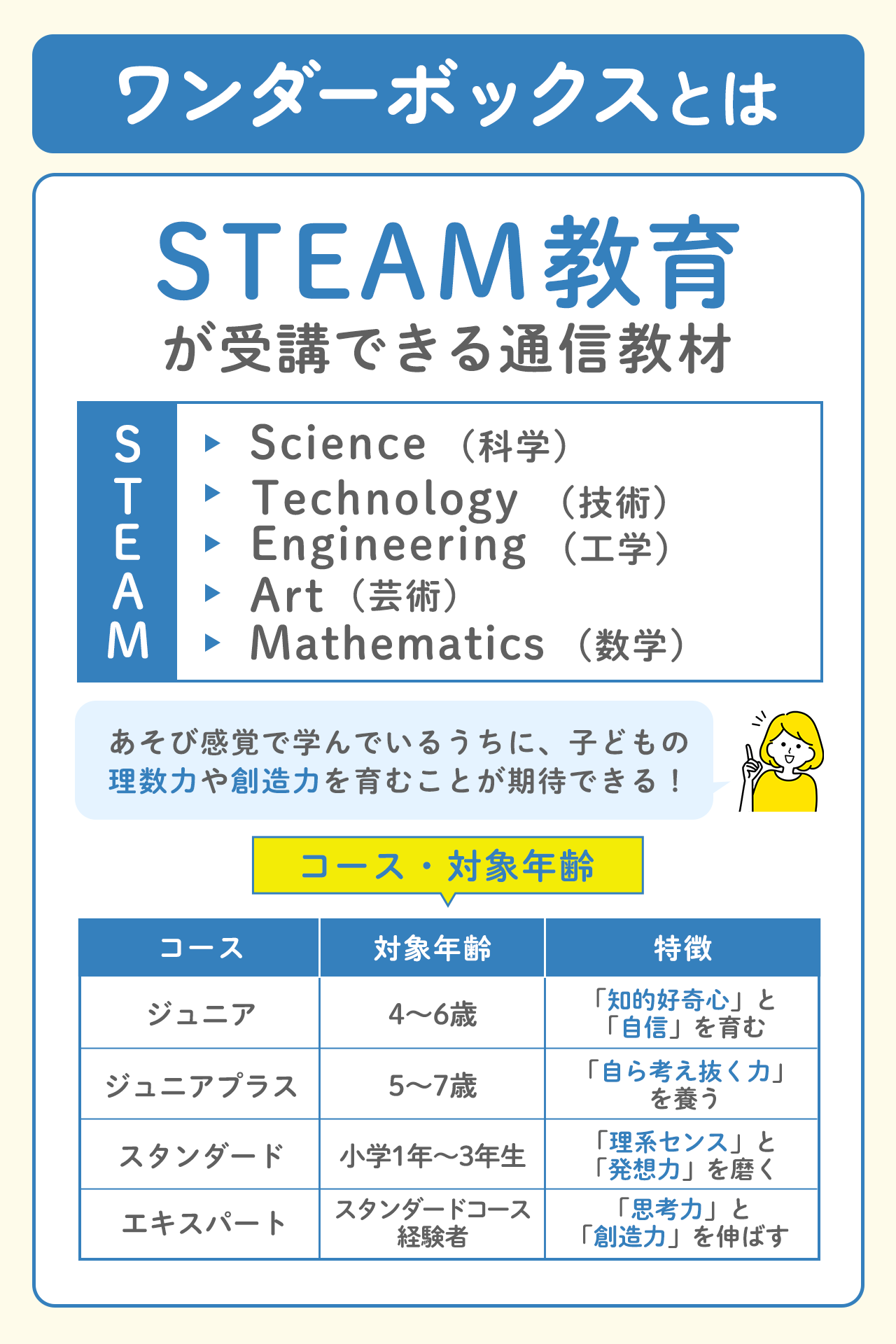

ワンダーボックスとは

ワンダーボックスは一言でいうと、STEAM教育が受講できる通信教材です。

項目ごとに分けて、詳しく解説していきます。

ワンダーボックスの概要

| ワンダーボックスの概要 | |

|---|---|

| 運営会社 | ワンダーファイ株式会社 |

| 対象年齢 | 4歳〜10歳 |

| 月額料金 | 3,700円 ( 12ヶ月一括払いの場合 ) |

| 無料体験 | 資料請求にて無料体験可能 |

| URL | https://box.wonderlabedu.com/ |

- まずは無料で体験できる

- 子どもの思考力を鍛えられる教材

- 自宅でSTEAM教育を取り入れられる

- 国語や算数などの教科は学べない

- 子どもによっては興味を示さない可能性がある

ワンダーボックスに入会すると、デジタルとアナログを組み合わせた教材に毎月取り組めるようになります。

教材の内容はSTEAM(スティーム)教育です。あそび感覚で学んでいるうちに、子どもの理数力や創造力を育むことが期待できます。

これから子どもたちが生きていくうえでは、

- 一人ひとりの豊かな感性

- 新たな発想を生み出す力

- 問題解決能力

これらの力が求められるようになる時代です。

ワンダーボックスはSTEAM領域の教材を通して、子どもたちの発想力や創造力となる「知的なわくわく」を存分に引き出せる教材です。

STEAM ( スティーム ) 教育について

「STEAM ( スティーム ) 」とは、以下5つの頭文字をつなげた言葉のこと。

- Science(科学)

- Technology(技術)

- Engineering(工学)

- Art(芸術)

- Mathematics(数学)

STEAM教育はそれぞれの領域を重視した教育方針で、あそび感覚で学んでいるうちに思考力や創造力を育めるのが特徴です。

科学や工学のような内容のあそびを親が提供しようと思っても、何をすればよいかわからないですよね。

ワンダーボックスでは様々なトイ教材とアプリを通じて、あそびながら「STEAM」の領域に触れられます。

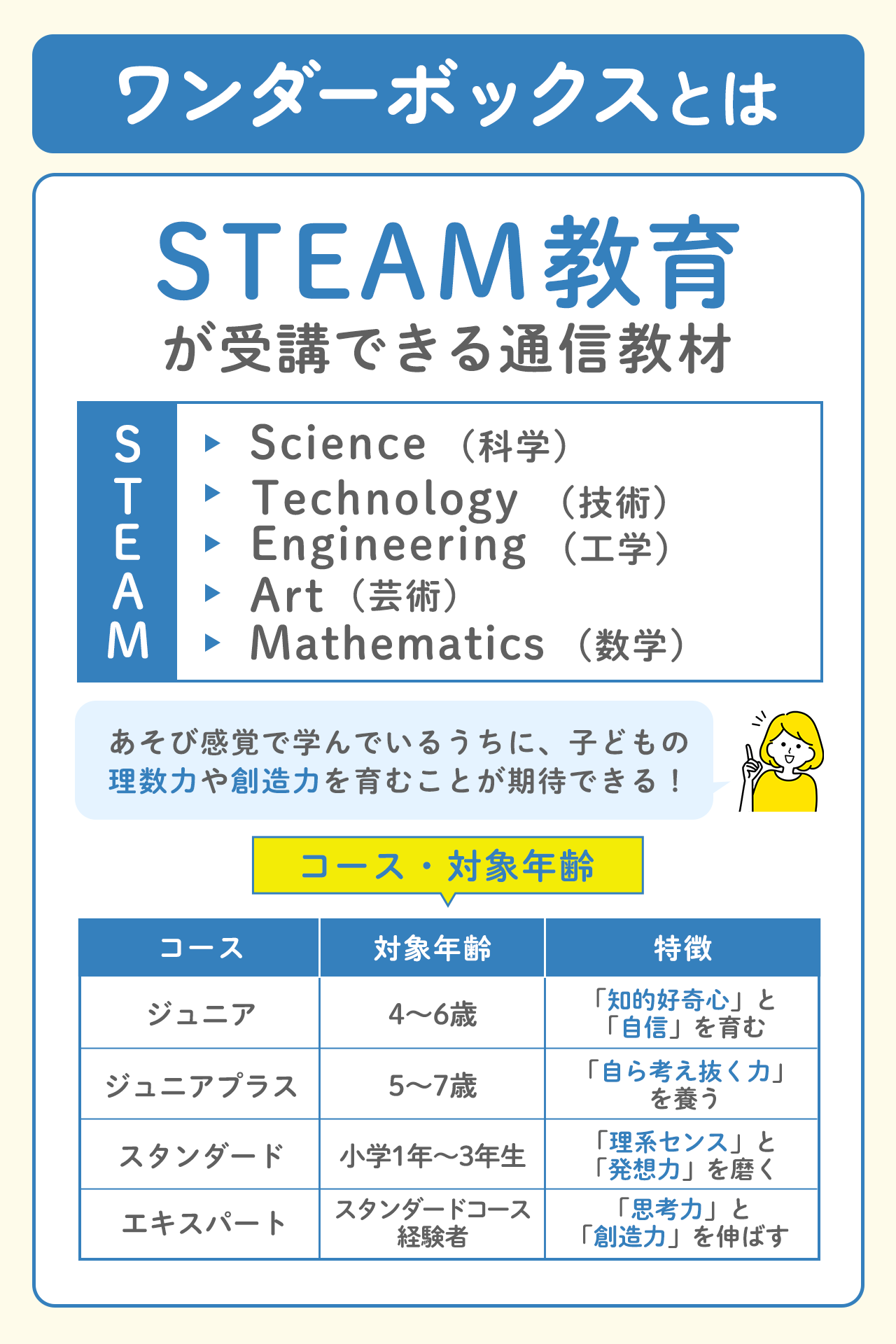

コース・対象年齢

ワンダーボックスは4つのコースに分かれています。

各コースと対象年齢を表にまとめました。

| コース | 推奨年齢 |

|---|---|

| ジュニア | 4〜6歳 |

| ジュニアプラス | 5〜7歳 |

| スタンダード | 小学1年〜3年生 |

| エキスパート | スタンダードコースの経験者 |

それぞれのコースを1年間受講すると、自動的に次のコースに移行します。

またエキスパートコースの受講が終了したタイミングで、自動退会となります。

1年の途中でコース変更もできますが、現在のコースよりも前のコースには変更できないため注意してください。

それでは、各コースの特徴やねらいを詳しく解説していきます。

推奨年齢は目安なので、子どもの興味や発達に合わせてコースを選んでください。

ジュニアコース(4〜6歳)

4〜6歳ごろの子どもたちは、どんなことでもおもしろそう!と思える時期です。

この時期では「知的好奇心」と「自信」を育むことをねらいとしています。

パズル・アート・理科実験などの教材が準備されており、あそびを通して子どもの興味の幅が広がっていきます。

あそびがベースとなっているので、失敗を失敗と捉えずに何度も挑戦してみようという意欲が養えますよ。

ジュニアプラスコース(5〜7歳)

5〜7歳ごろの子どもたちは、自分でできることがグッと広がっていきます。

そんな時期に養いたい力は「自ら考え抜く力」。

教材のどれもが直感的で、思わず解いてみたくなるような問題が用意されています。

すぐに諦めず、考え抜く子に育ってほしいと願っている方にはぴったりの内容です。

スタンダードコース(小学1年〜3年生)

学校でたくさんの知識を吸収する小学校1年〜3年生の時期には、「理系センス」と「発想力」を磨きます。

この頃の子どもたちの特徴は、それまでの時期と同様に「今このとき」を生きています。

しかし少しずつ周りを意識したり、過去の自分との比較ができるようにもなる時期です。

スタンダードコースでは問題そのものの面白さに加え、自己ベスト更新など「自分の成長」をモチベーションにできるよう配慮がされています。

国語や算数などの勉強だけにとらわれず、子どもの思考力を伸ばしたいと思っている方におすすめできる内容です。

エキスパートコース(スタンダードコースの経験者)

スタンダードコースを1年間受講し終了すると、エキスパートコースを受講できます。

エキスパートコースを受講することでさらに伸びていく力は、「思考力」と「創造力」。

算数オリンピックに登場するような難問にチャレンジしたり、実際に手を動かしながらモーター実験で動くロボットを作ったりできるコースです。

小学校の高学年以上のきょうだいがいる場合でも、一緒に楽しめるでしょう。

料金プラン

ワンダーボックスは支払い方法によって月々の受講料が変動します。

受講料を表にまとめました。

| 支払い方法 | 1ヶ月あたりの料金 |

|---|---|

| 12ヶ月一括払い | 3,700円 (年間44,400円) |

| 6ヶ月一括払い | 4,000円 (年間48,000円) |

| 毎月払い | 4,200円 (年間50,400円) |

ワンダーボックス利用の際のポイントはこちらです。

- 12ヶ月一括払いは毎月払いと比べて年間6,000円お得

- 一括払い後の中途解約でも受講期間に応じて返金あり

- 最低受講期間は2ヶ月

- 送料・入会金は無料

- 解約時はオンラインで手続き可能

- 2人目以降は1人につき半額の1,850円で受講可能

2人目以降は半額で受講できたりオンラインで退会手続きが完了したりするなど、利用者に優しい設計になっています。

【口コミ】ワンダーボックスを6歳の娘が受講してみた

今回筆者と6歳の娘が体験したのは「ジュニアプラスコース」です。

結論からいうと、筆者の娘にはワンダーボックスがとても合っていると感じました。

また保育士である筆者自身があそんでみても「これは素敵な教材だな」「大人でも結構頭を使うなぁ」と感じ、非常に面白かったです。

実際に体験してみて感じたことを、次にまとめました。

それぞれの内容について、写真を交えながら1つずつ詳しく解説していきます。

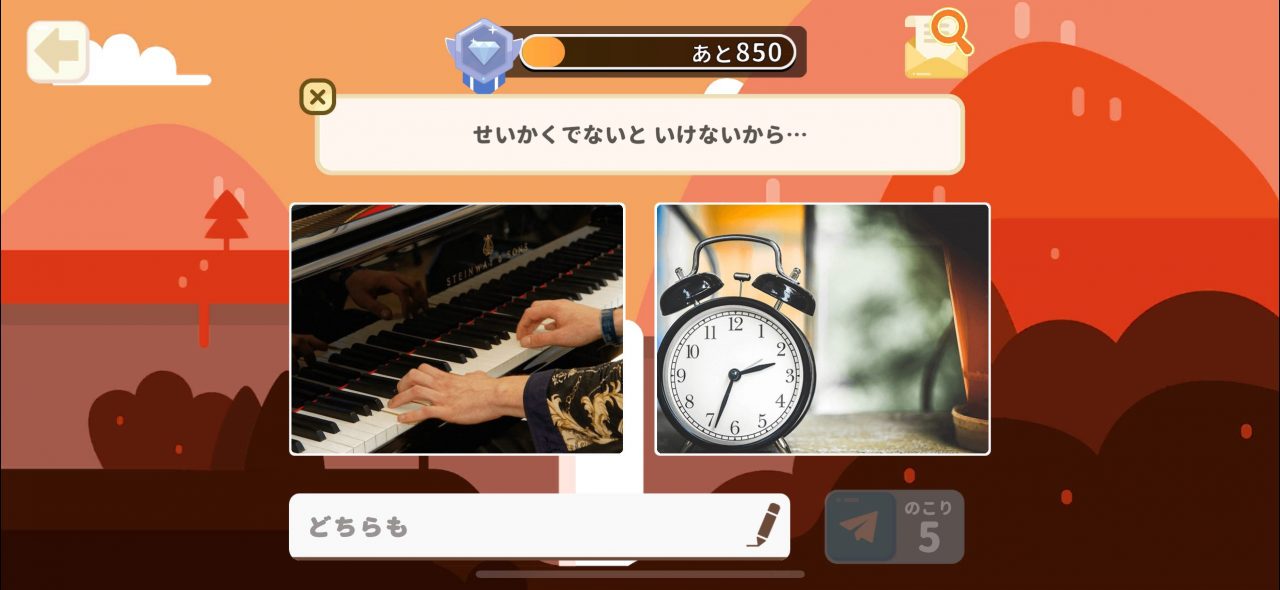

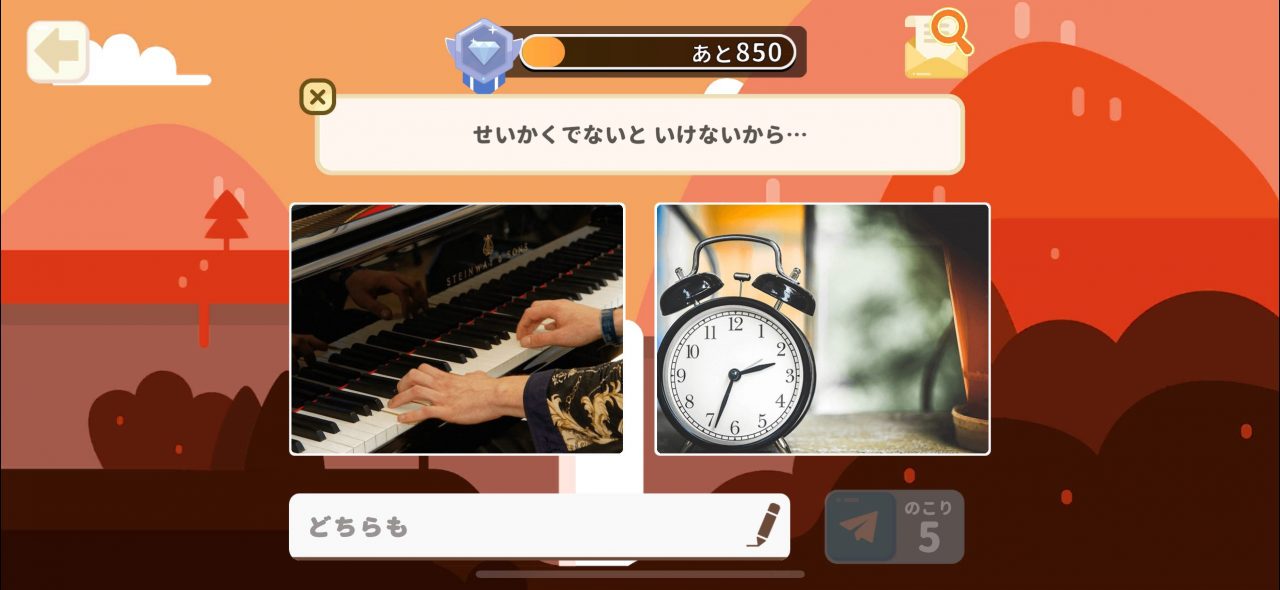

考えることが楽しいと思える

実際に娘がジュニアプラスコースに取り組む様子を見ていると、考えること自体を楽しんでいました。

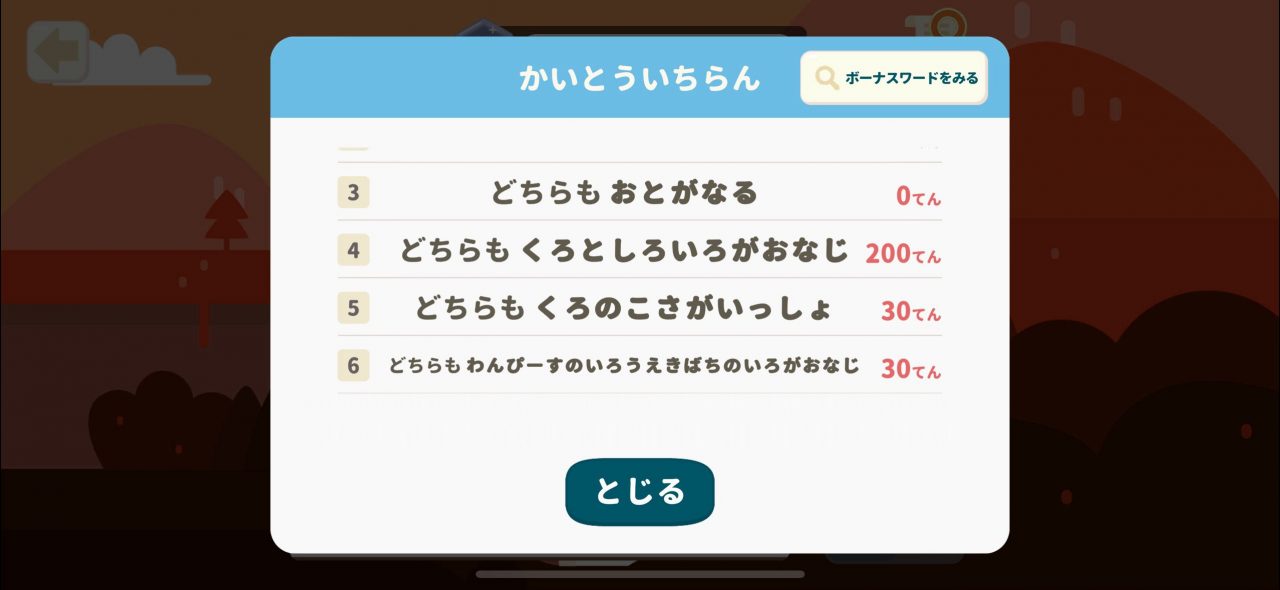

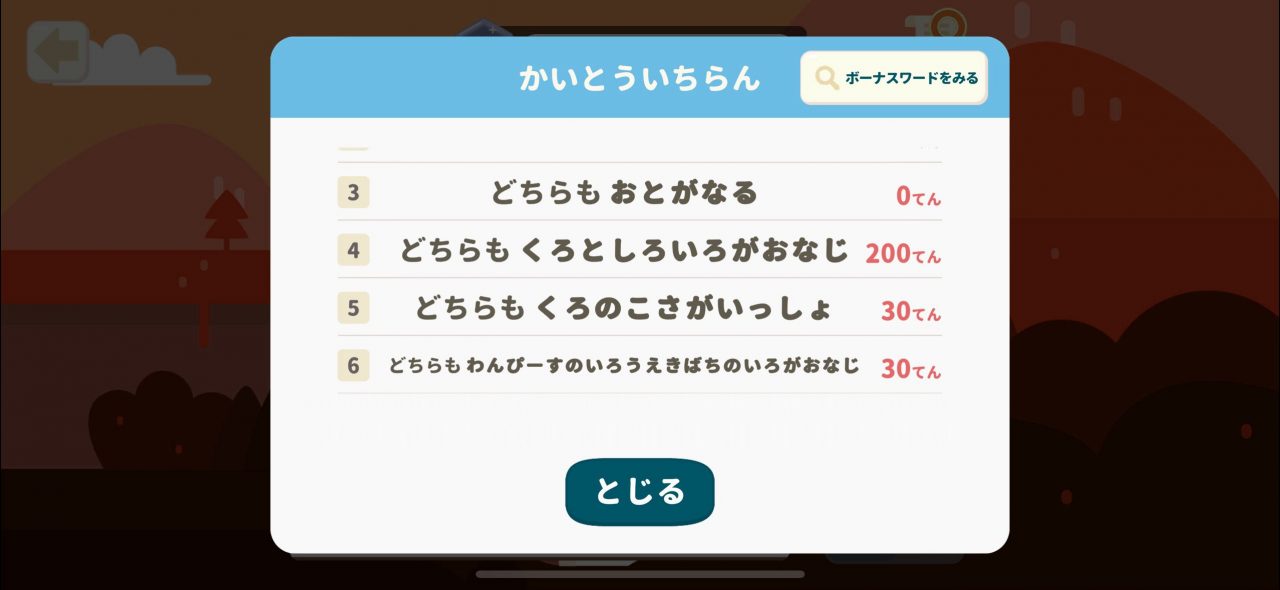

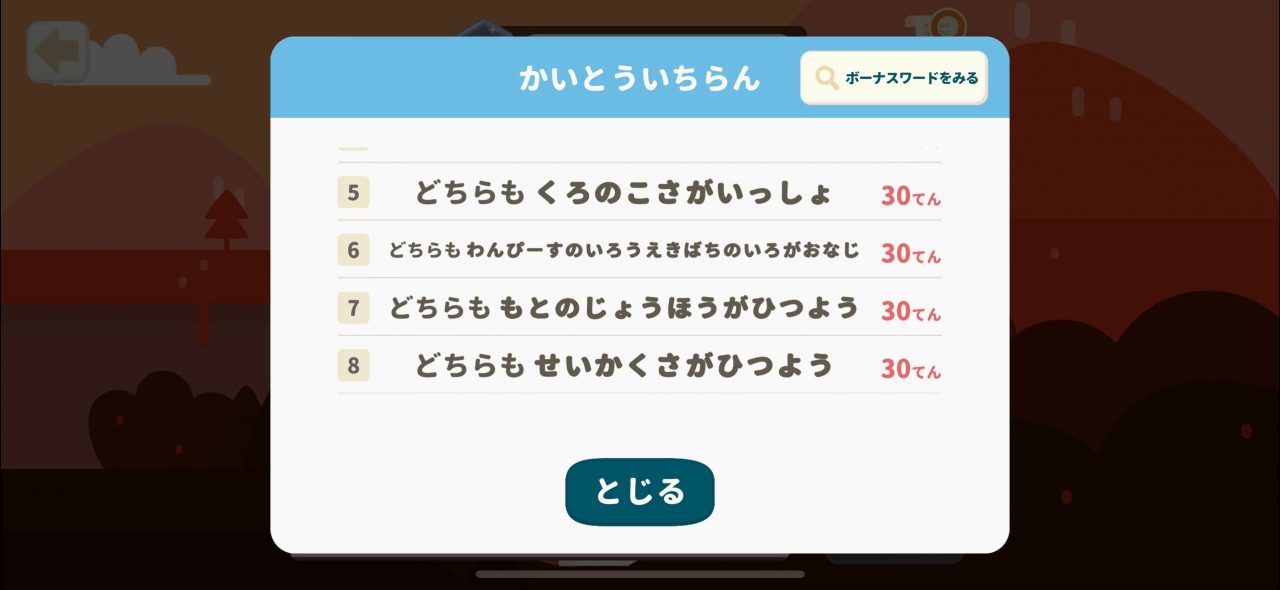

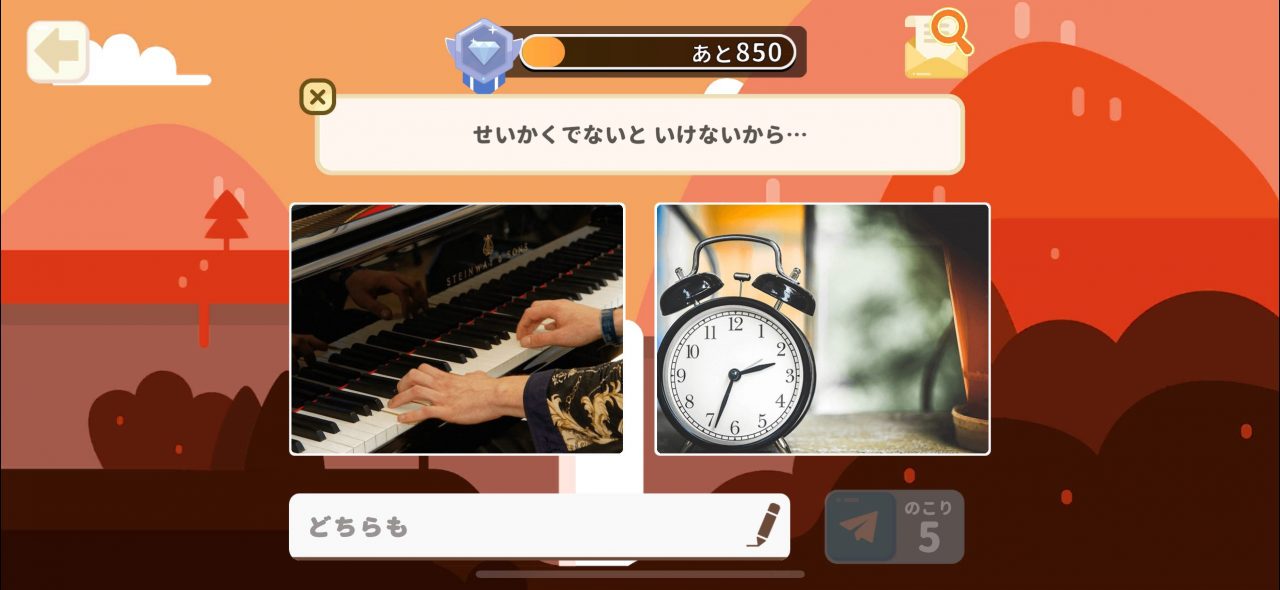

たとえば「そっくりさがし」というアプリ教材があり、これは2つのものの共通点を探すというもの。

「せいかくでないといけないから……」という部分はヒントです。

あと5回の回答で、850点を出さないといけません。

「ピアノ」と「時計」の共通点を考え、「どちらも」の箇所をタップして打ち込んでいきます。

3番から6番まで、娘が回答していた内容です。

4番の「黒と白が同じ」という答えには200点がついています。

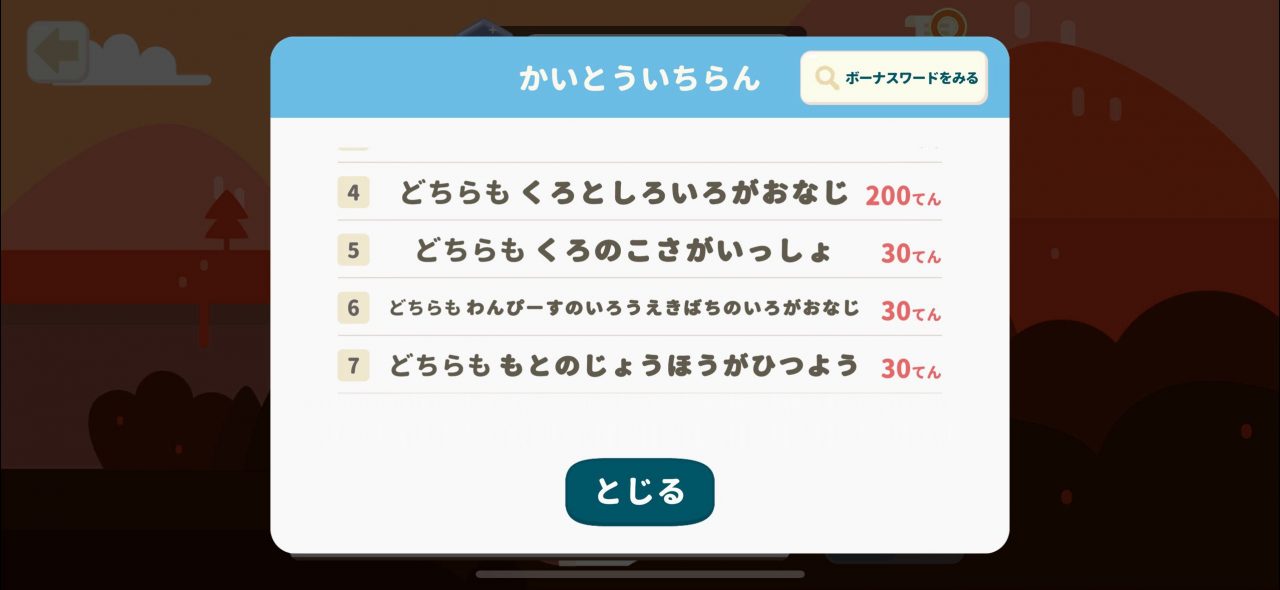

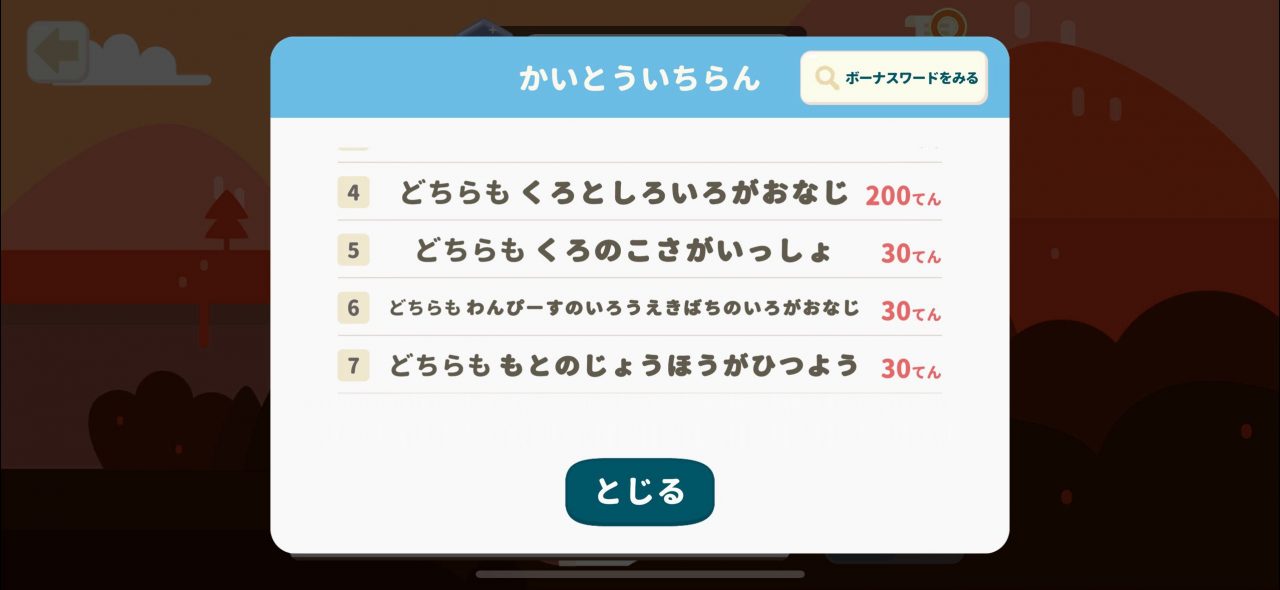

これを見て、ヒントも踏まえて筆者も考えてみたのが、7番の回答。

30点しかもらえませんでした……。

悔しいのでもう一度回答してみたのが8番です。

頭の硬さが丸わかりですね。

結局どう答えれば高得点が出るのかは、わかりませんでした。

しかし娘は怒ったり悲しんだりすることもなく「考えること・挑戦すること」を楽しんでいました。

このようにワンダーボックスのアプリでは、はっきりとした答えがないものの、ある一定の答えに辿り着けるような問題に立ち向かっていくことができます。

色々な角度から考えることで、楽しみながら思考力が鍛えられていきます。

学校の勉強にも良い相乗効果が見込める

ワンダーボックスでは、国語や算数などの科目を直接的に学習するわけではありません。

しかしトイ教材やアプリなどであそんでいると、以下などの力が自然と鍛えられていきます。

- 思考力

- 創造力

- 集中力

これらは学校での勉強をするにあたり、とても大切な力です。

またワンダーボックスを受講することで、自分の知っている問題だけでなく、わからない問題にも立ち向かっていく姿勢が身につきます。

考えること自体が楽しくなるので、結果的に学校の勉強に対しても主体的に学んでいけるようになるだろうと感じました。

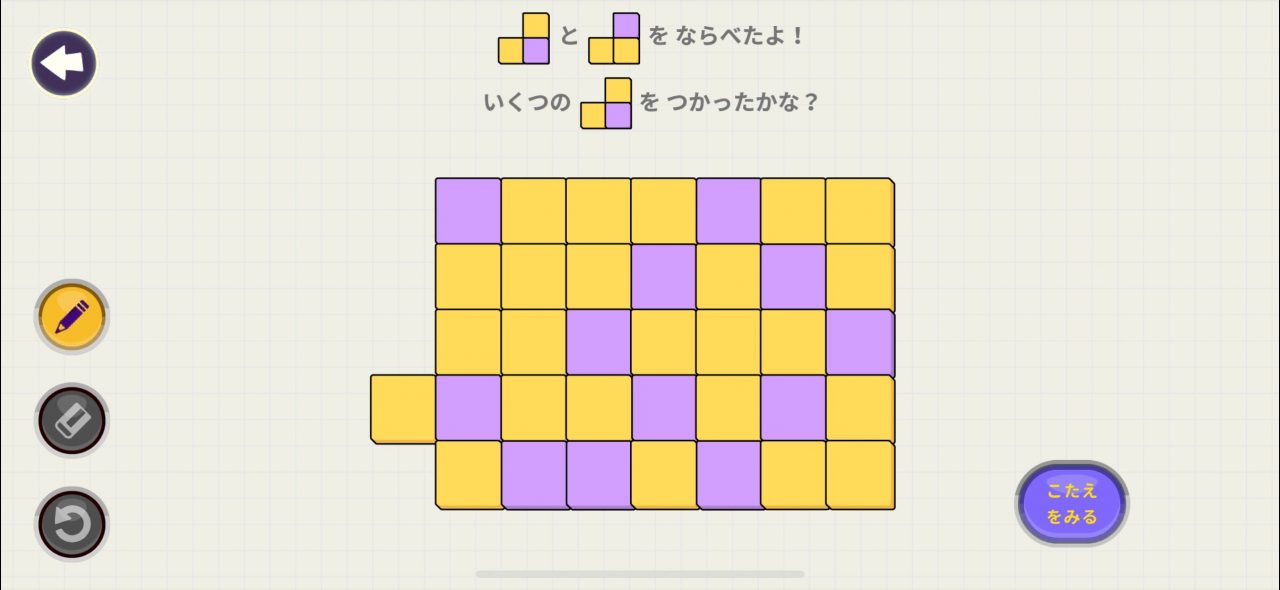

集中力が身につく

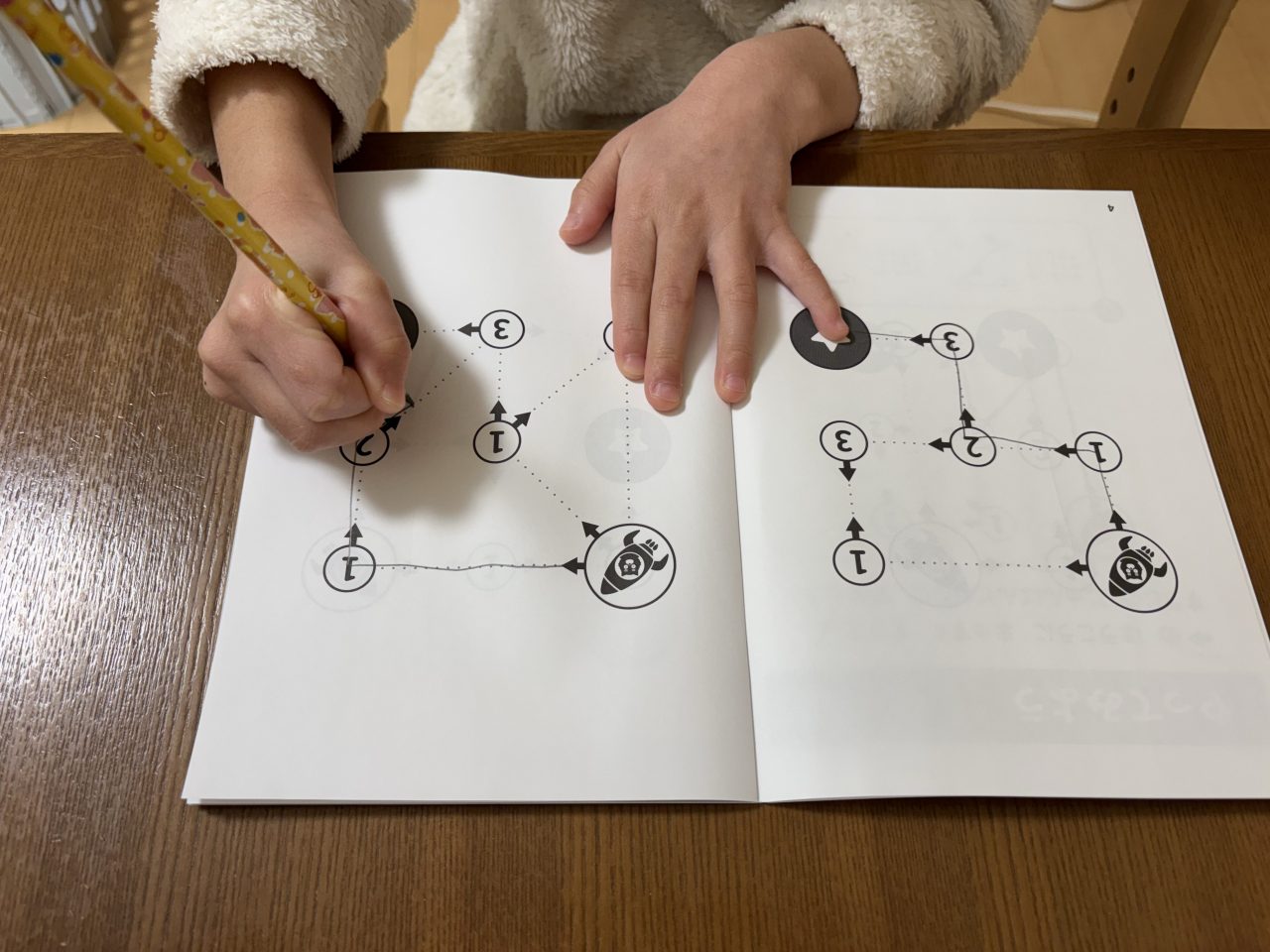

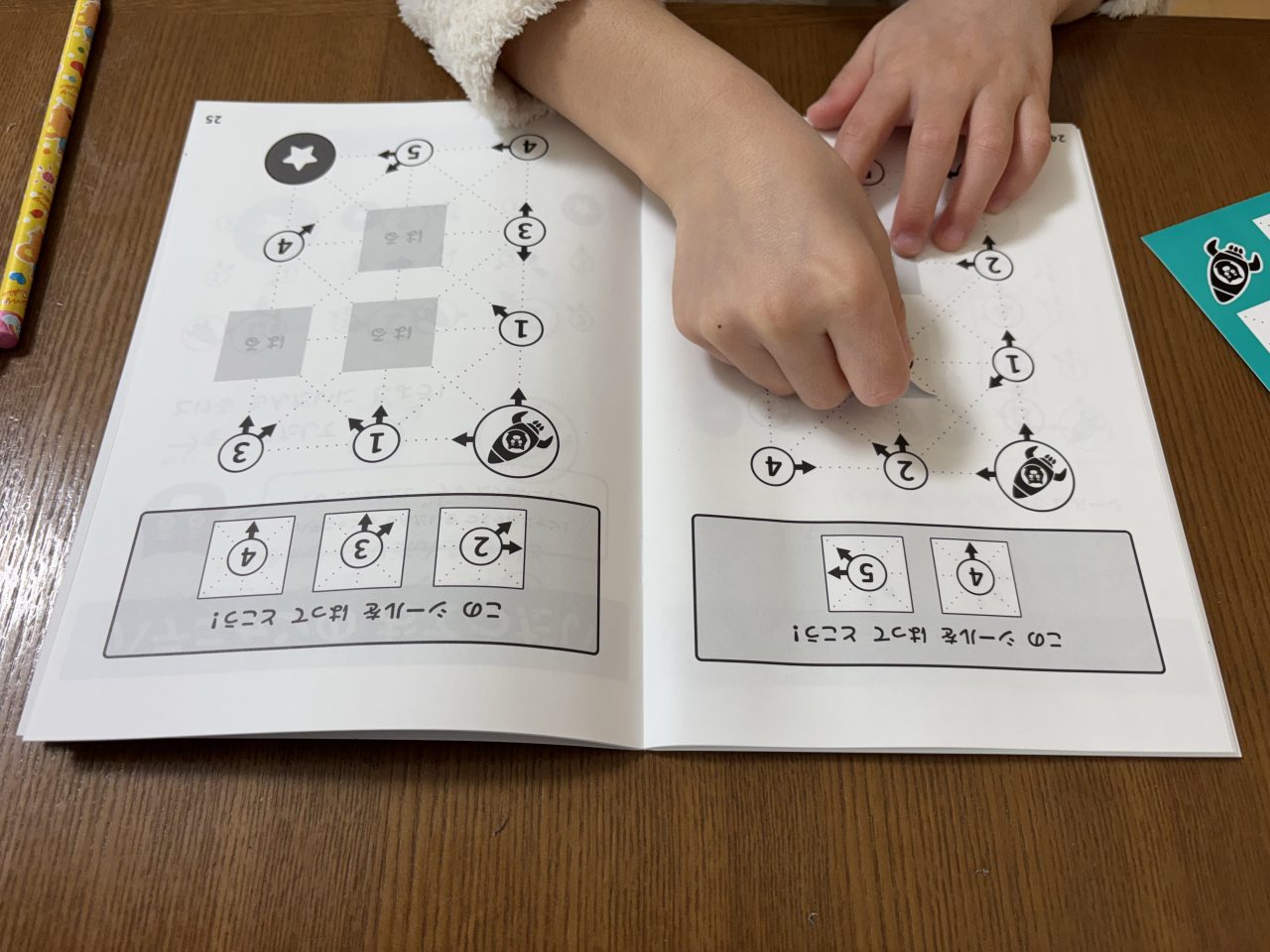

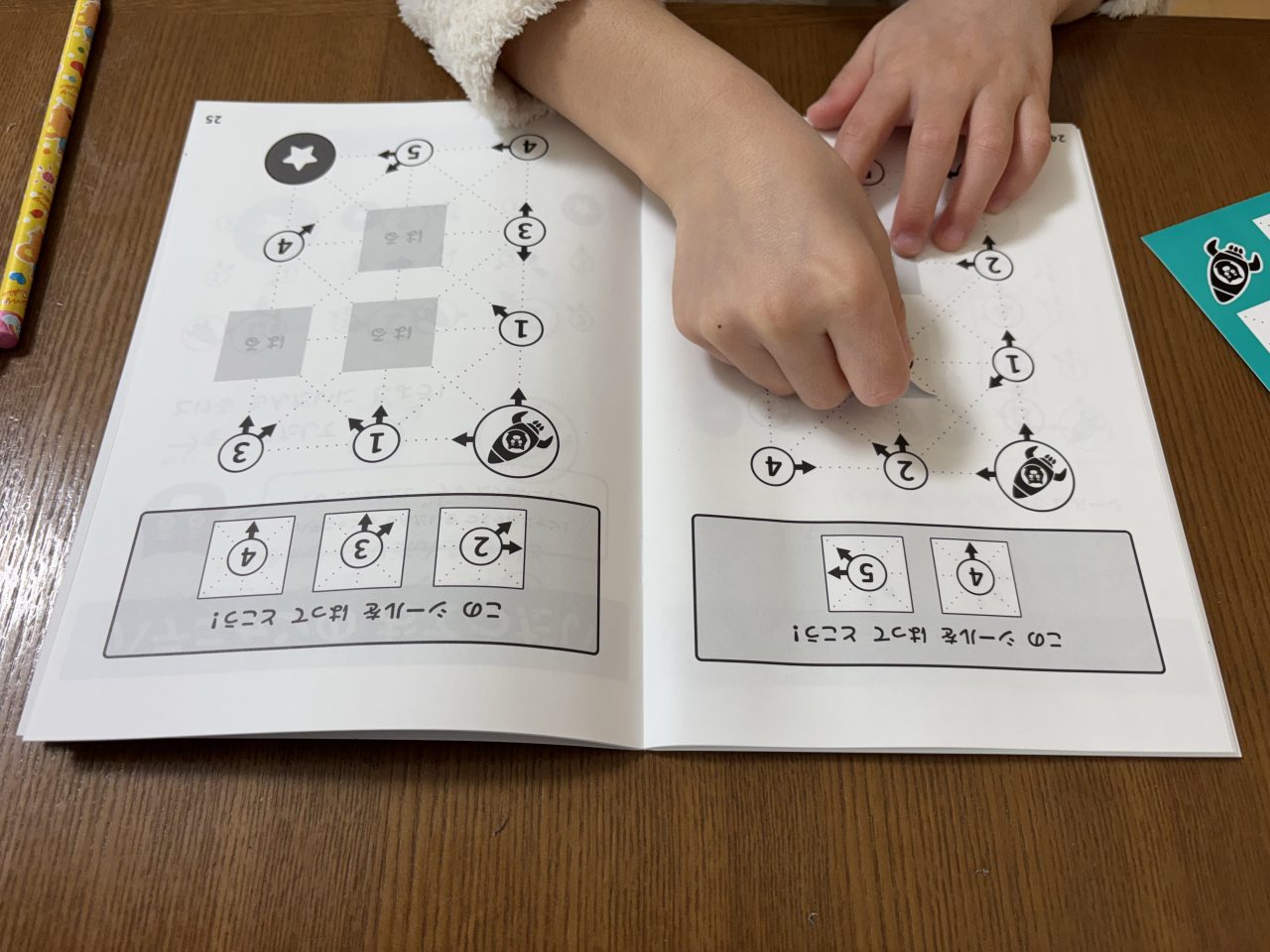

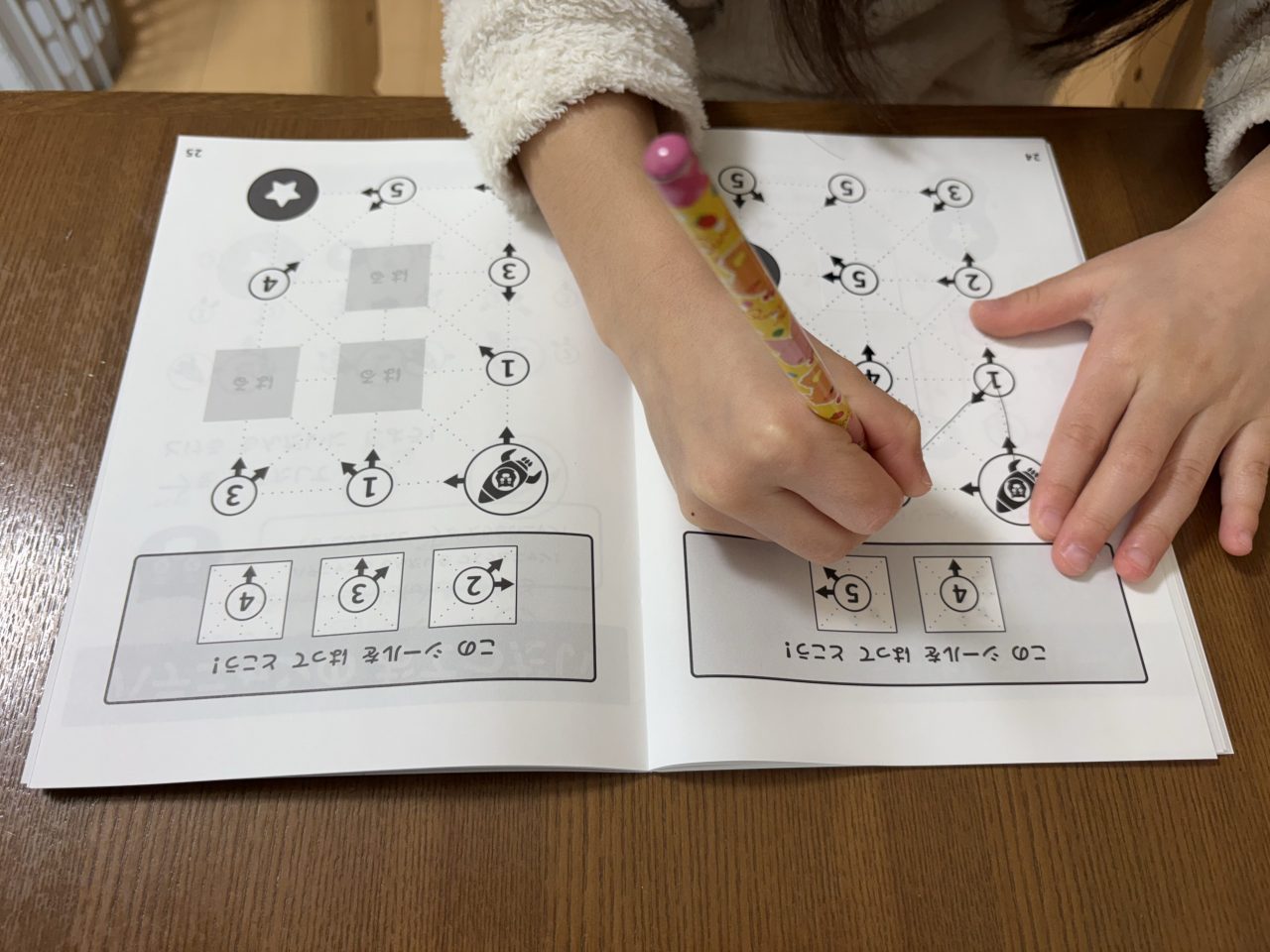

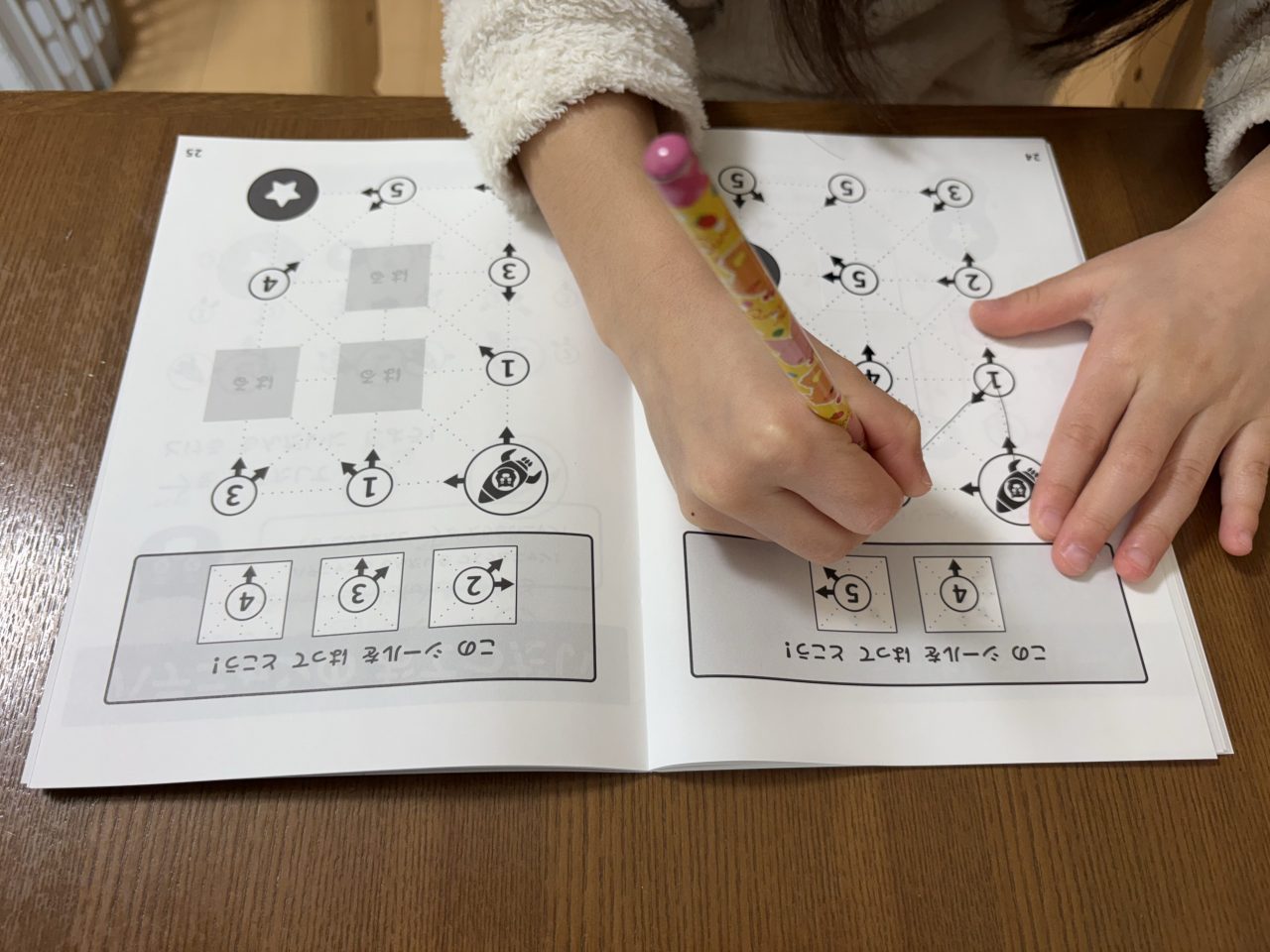

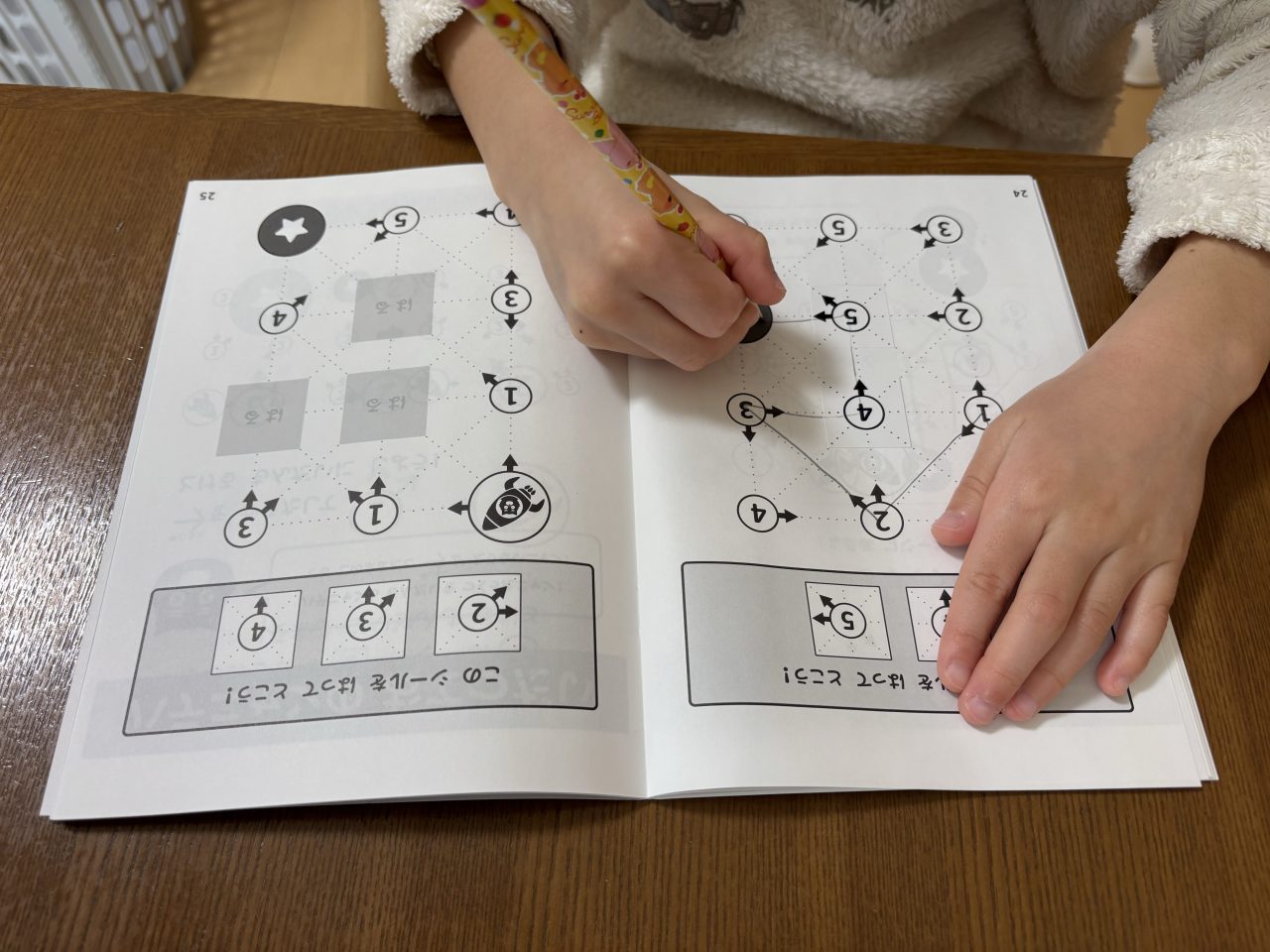

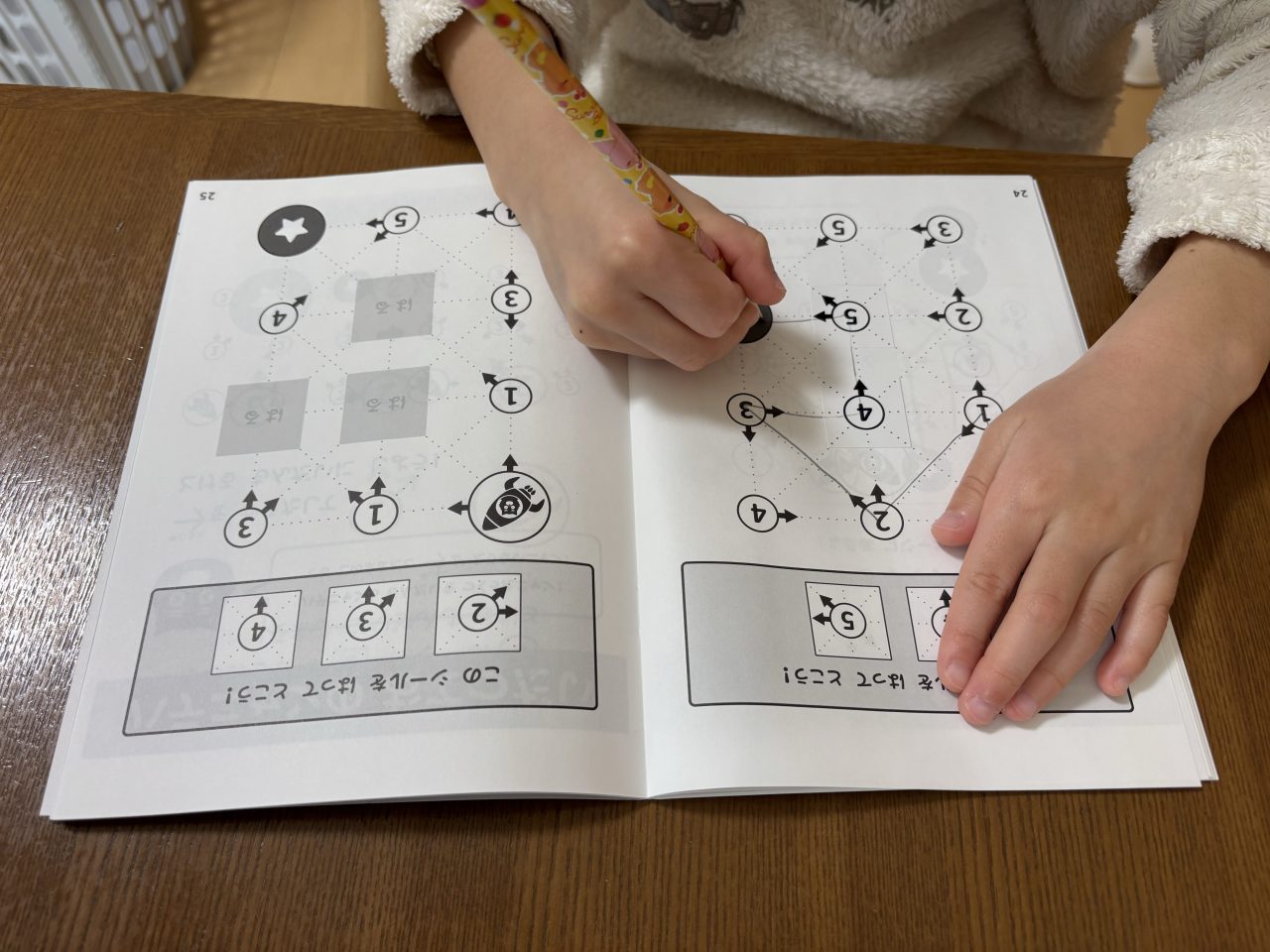

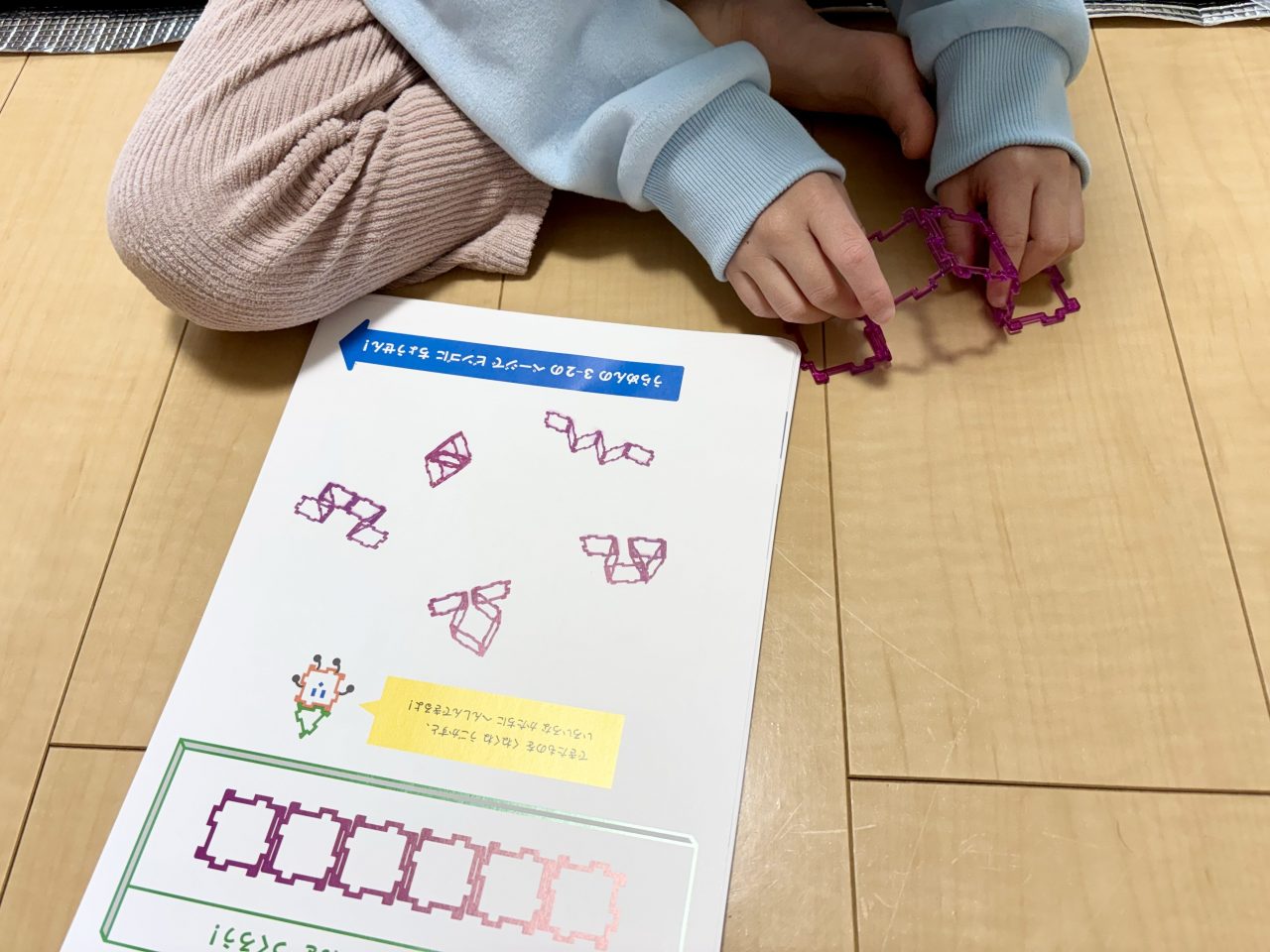

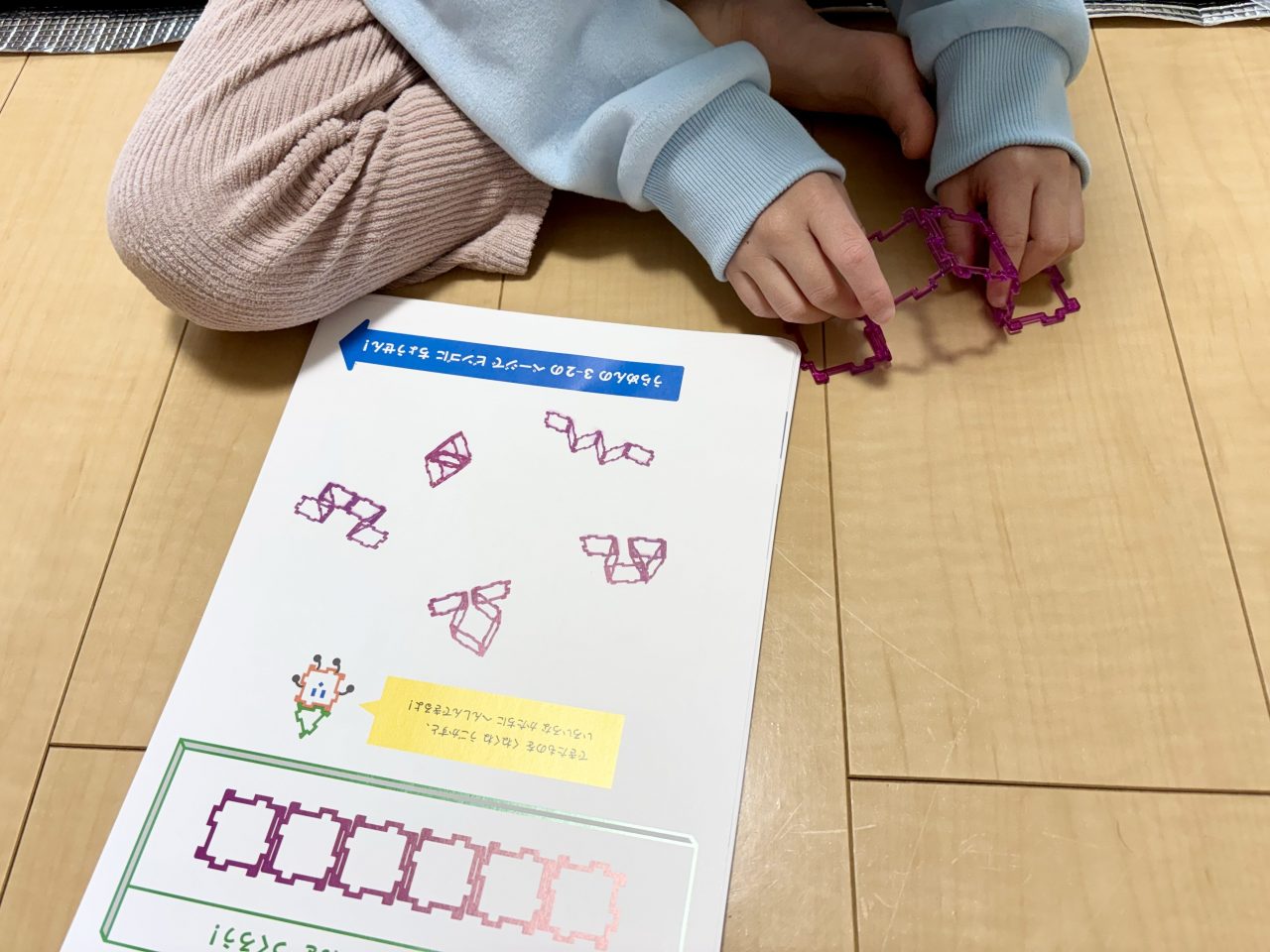

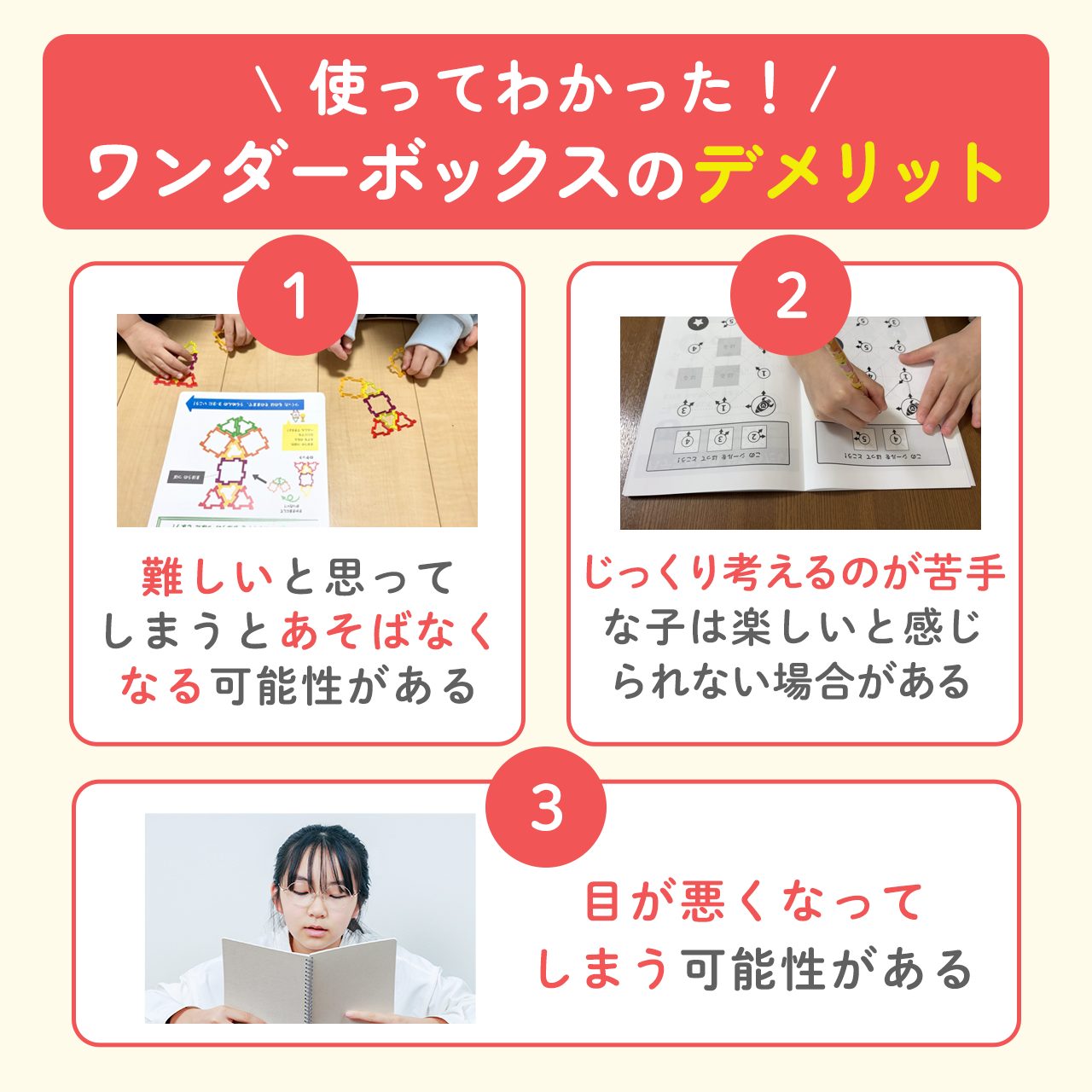

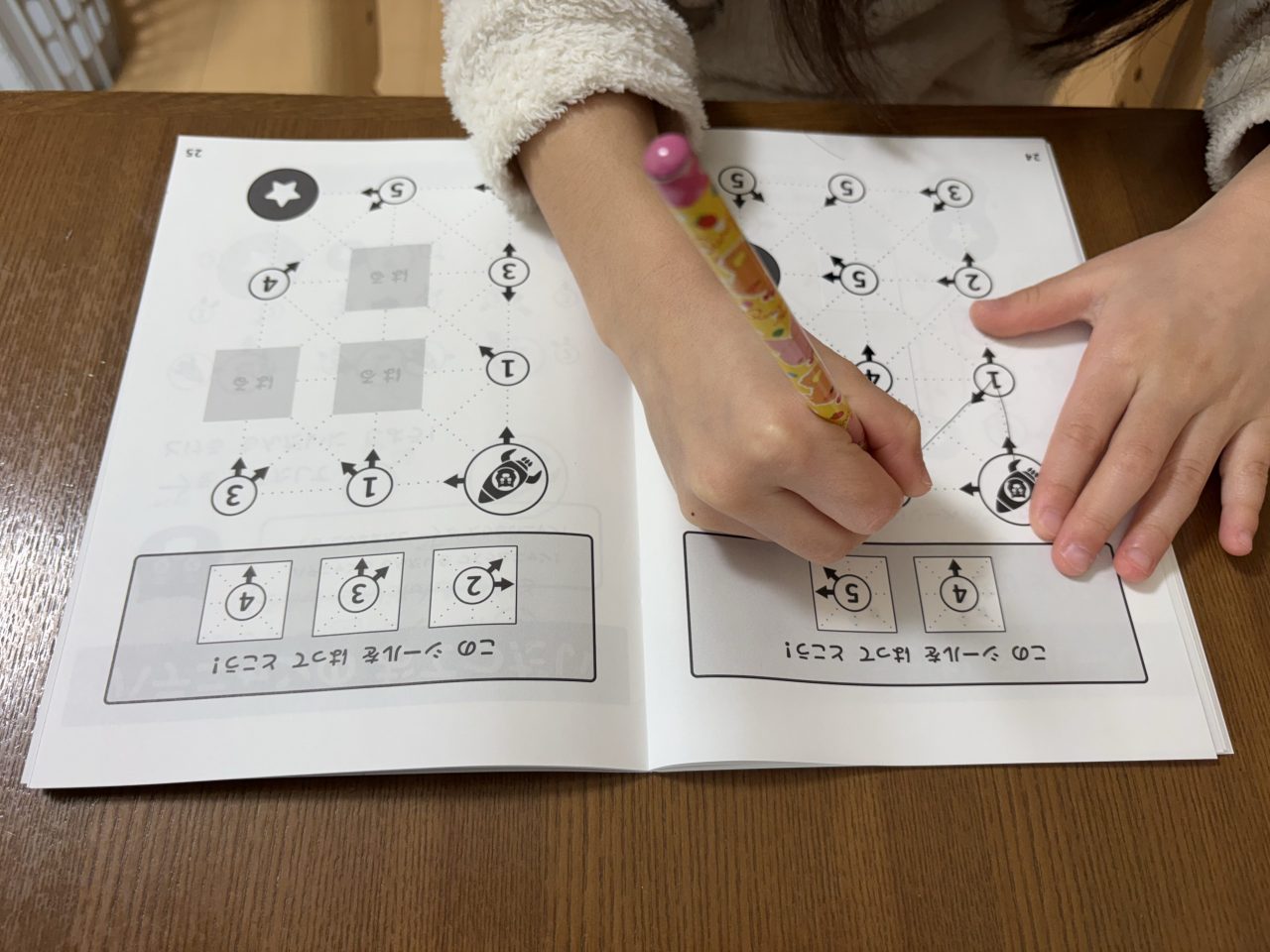

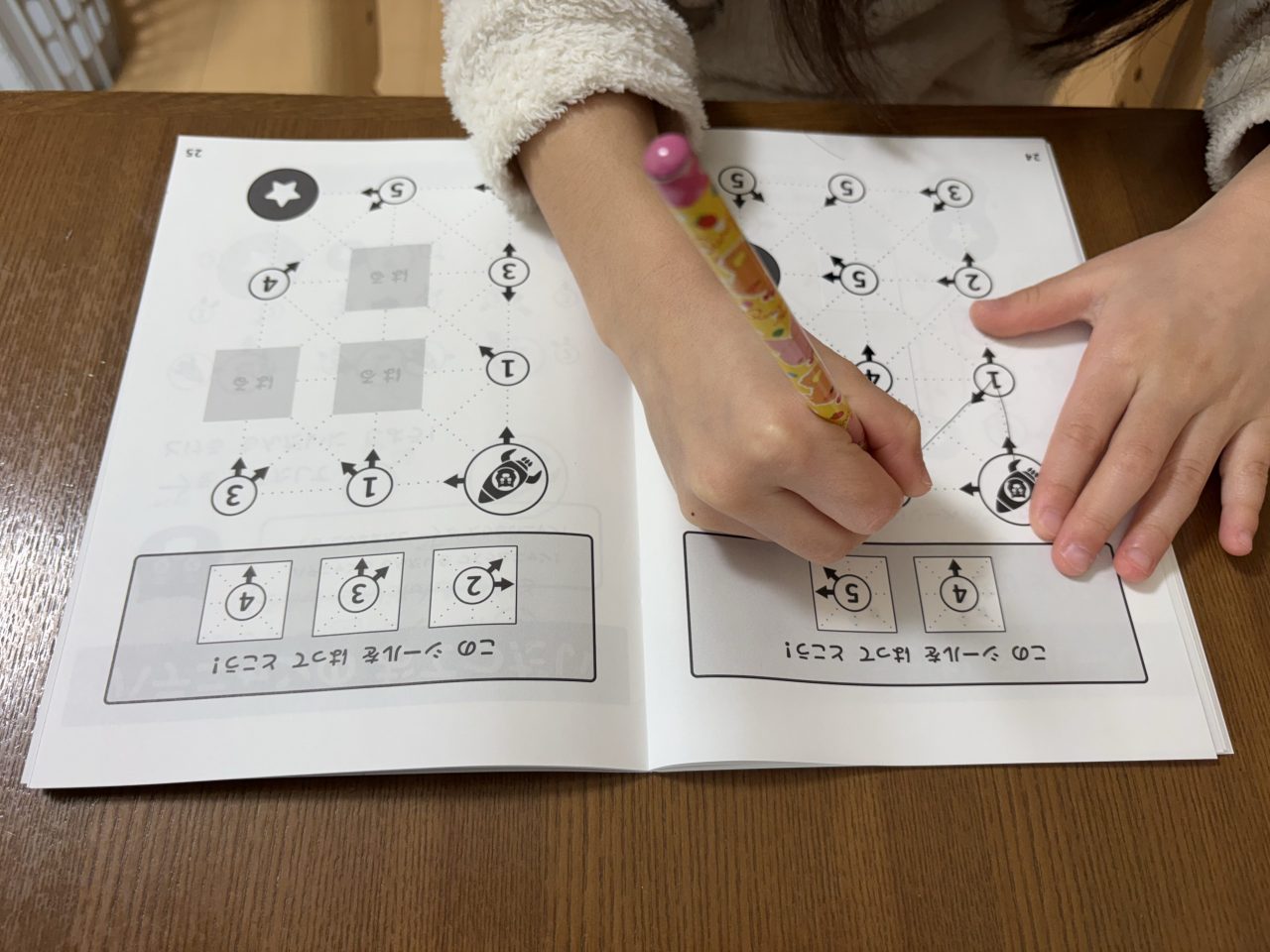

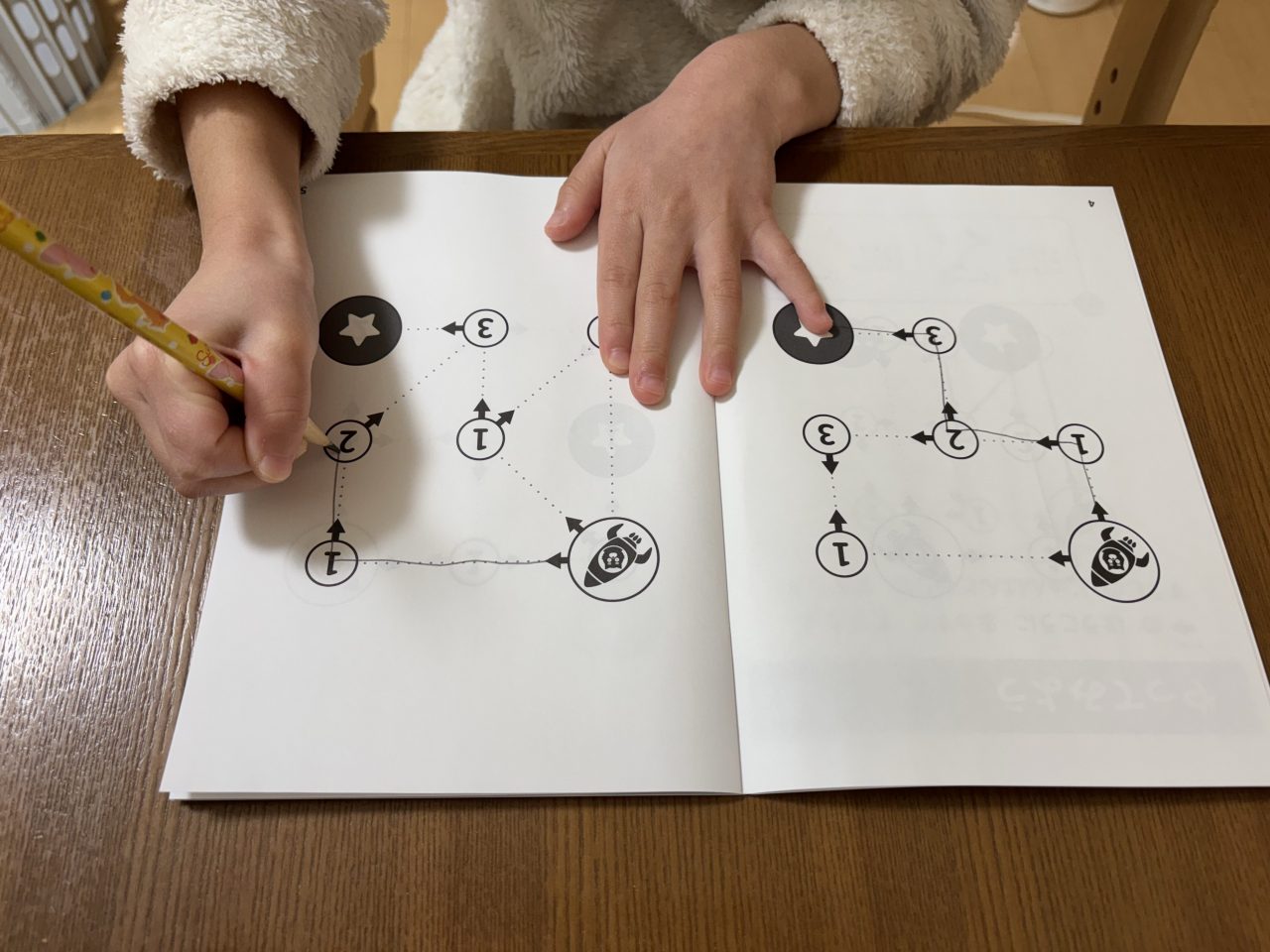

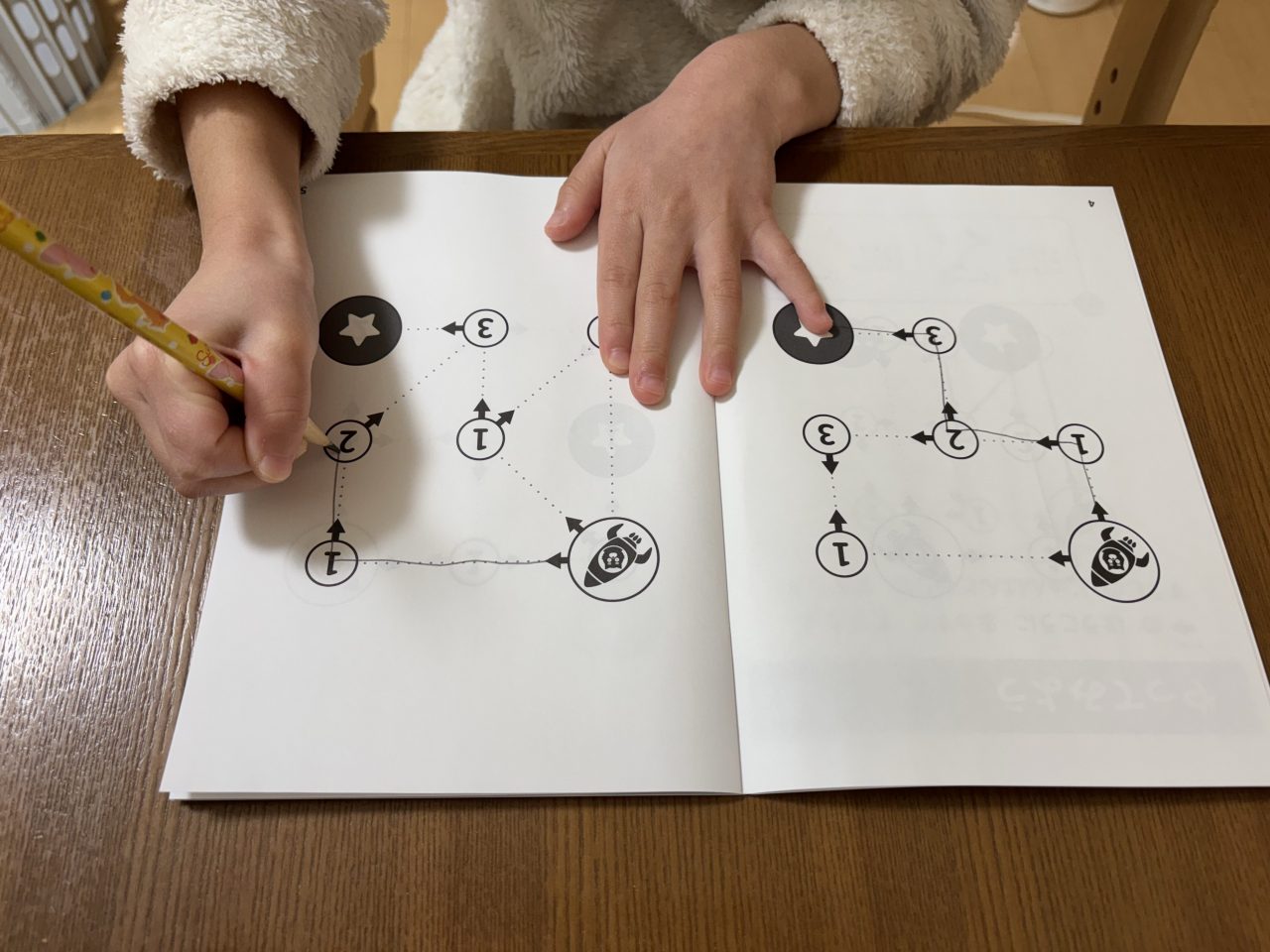

ワンダーボックスでは「ハテニャンのパズルノート」という、思考力ワークブックも毎月届きます。

紙と鉛筆で取り組むワークのような教材です。

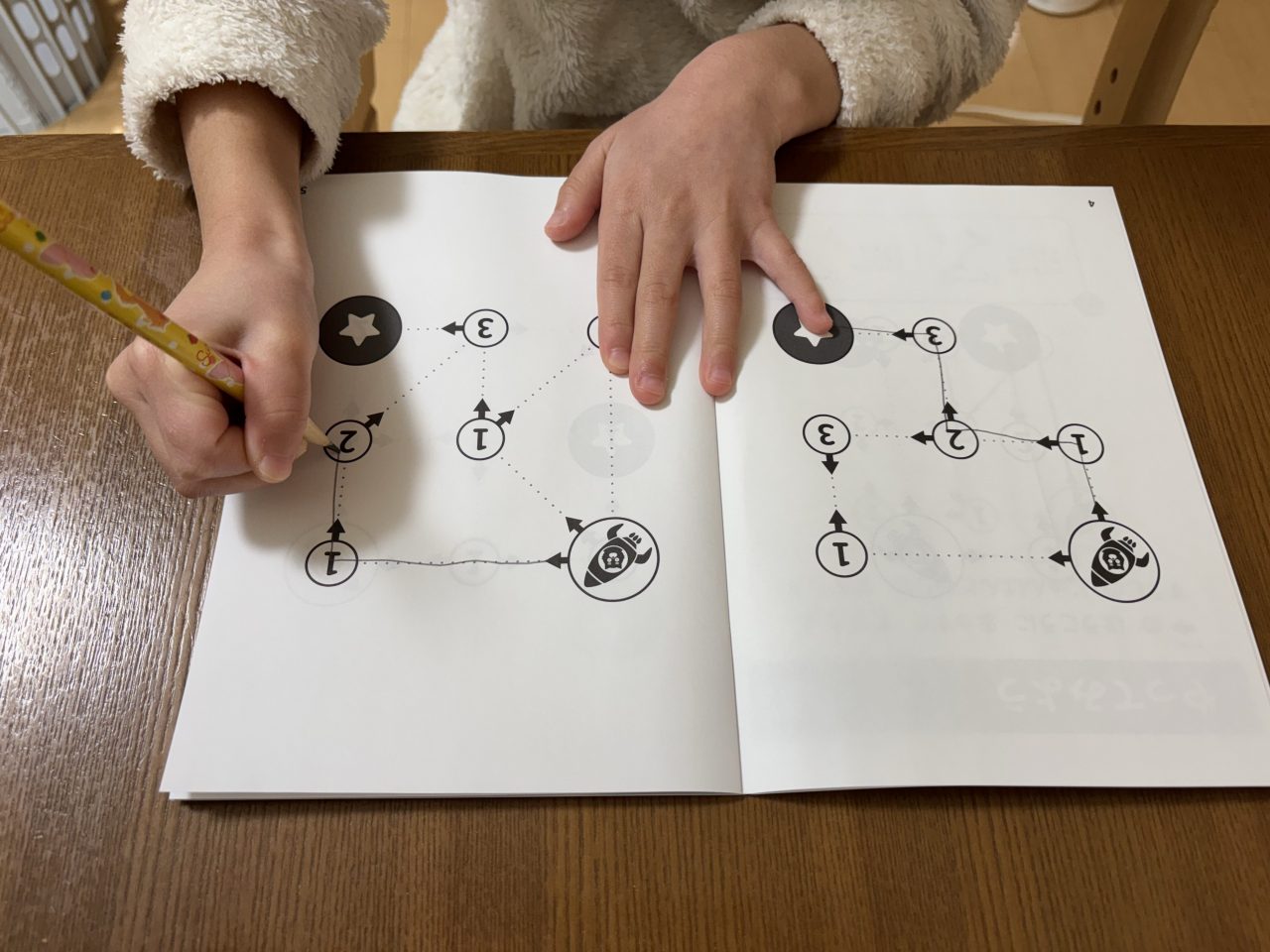

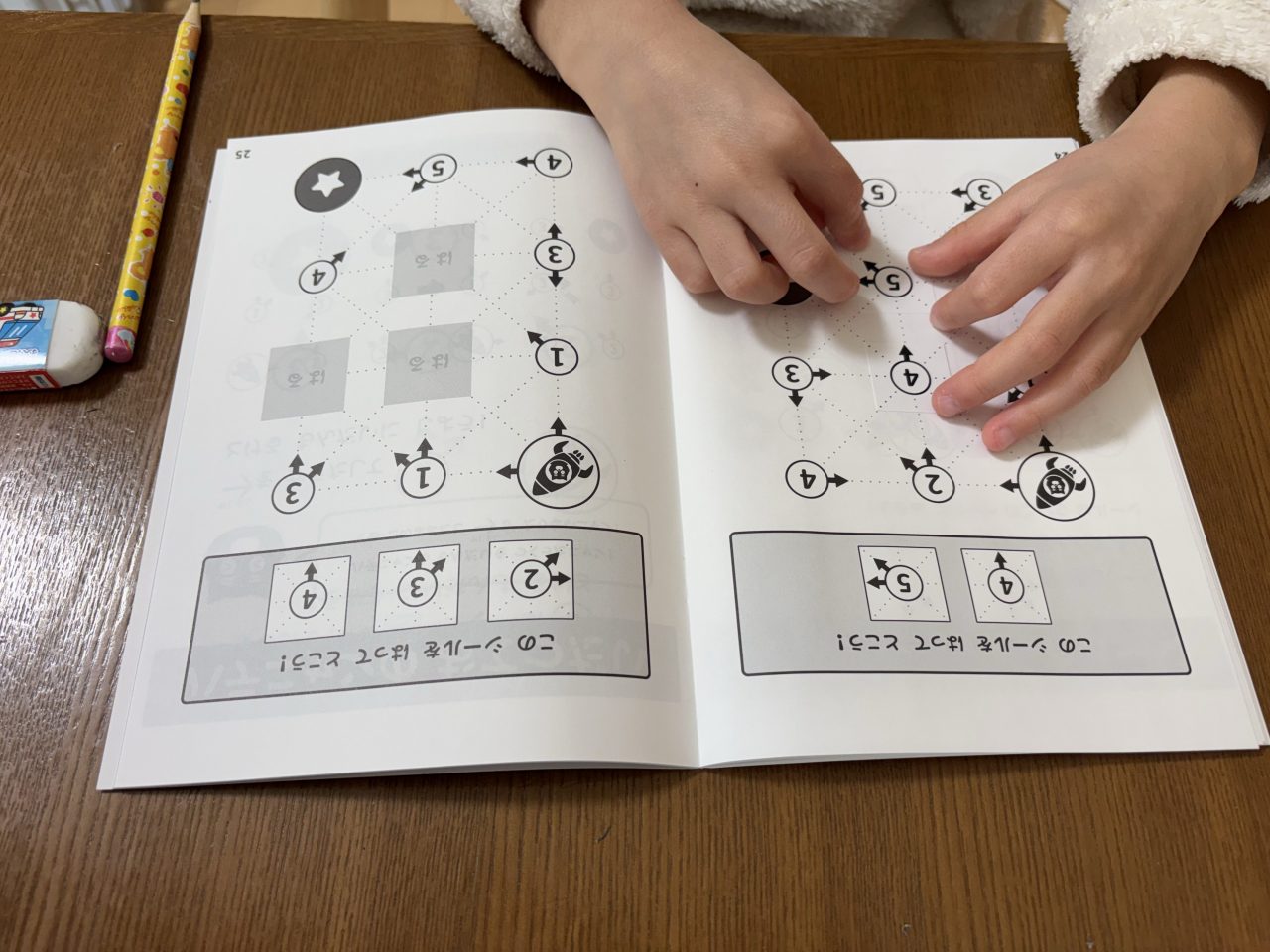

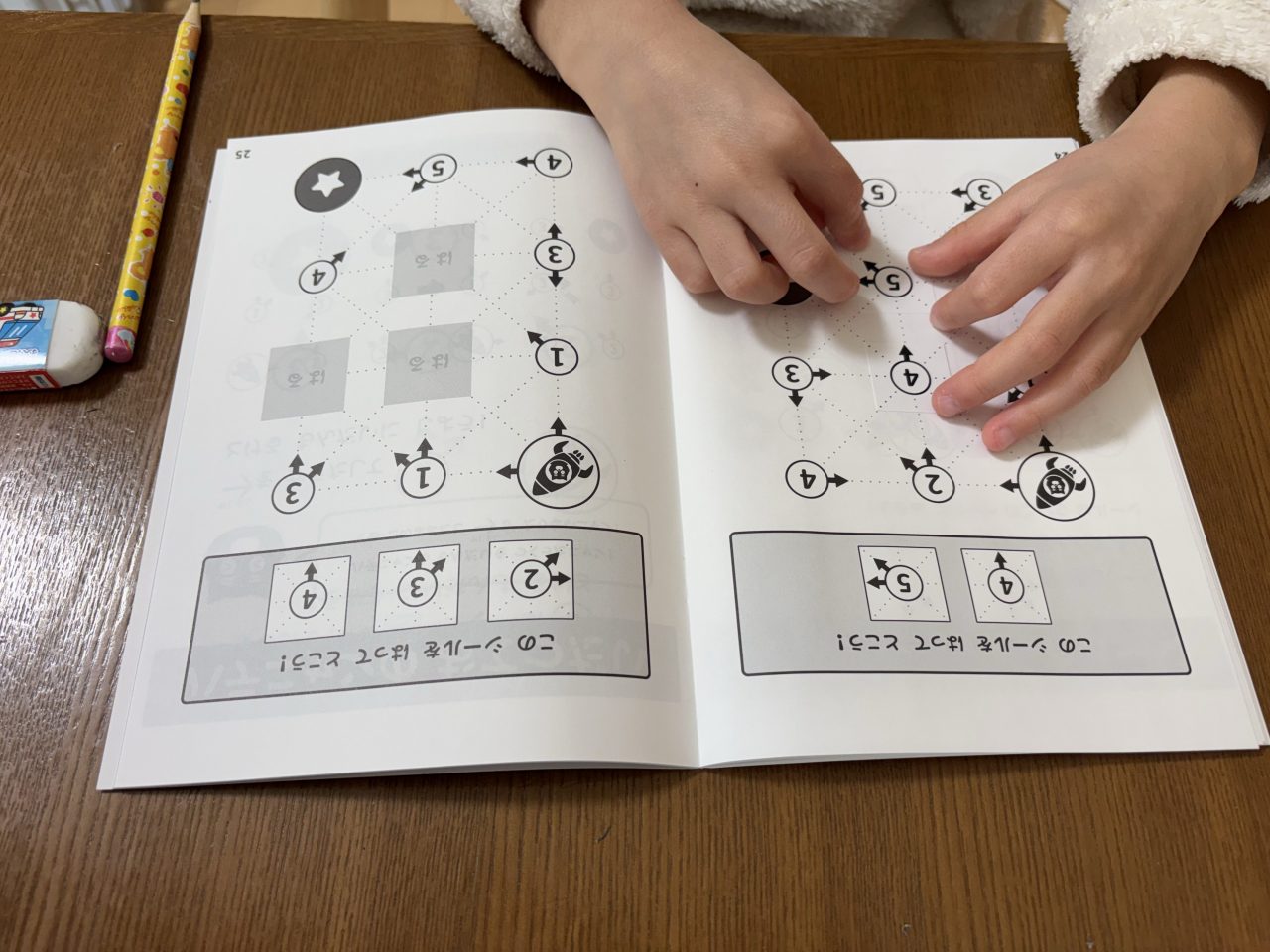

これは「ぶっとびじゅんばんめいろ」というもの。

ロケットの場所から数字を順にたどって星マークのゴールへ行く内容です。

数字の横には矢印があり、矢印の方向にしか進むことができません。

「今いる場所からどう進めばゴールにたどり着けるか」集中して考えたり、先を見通したりしながら進めていきます。

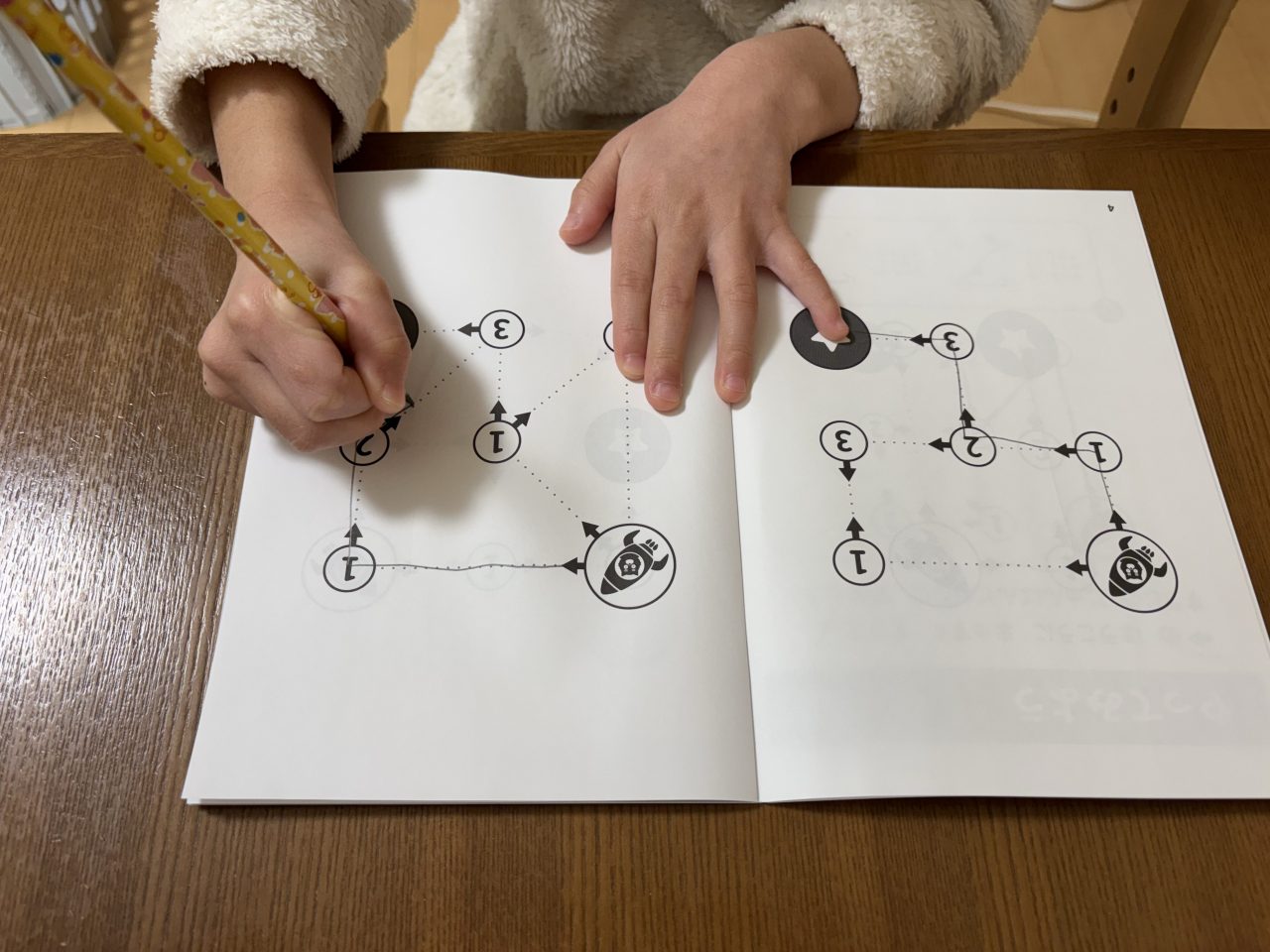

さらにページを進めると、シールを貼って自分でコースを作り、そのうえで問題を解くことにチャレンジします。

一気に難易度が上がりました。

シールが貼れたのでスタートです。

手で隠れてしまっていますが、無事に星マークのゴールまでたどり着けました。

全部で40ページの薄いワークブックですが、取り組むことで、以下のような力が鍛えられます。

- 集中力

- 全体を見る視野の広さ

- 頭の中で数手先まで考える情報処理力

娘はこのような問題を解くのが楽しいようで、一気に終わらせてしまいました。

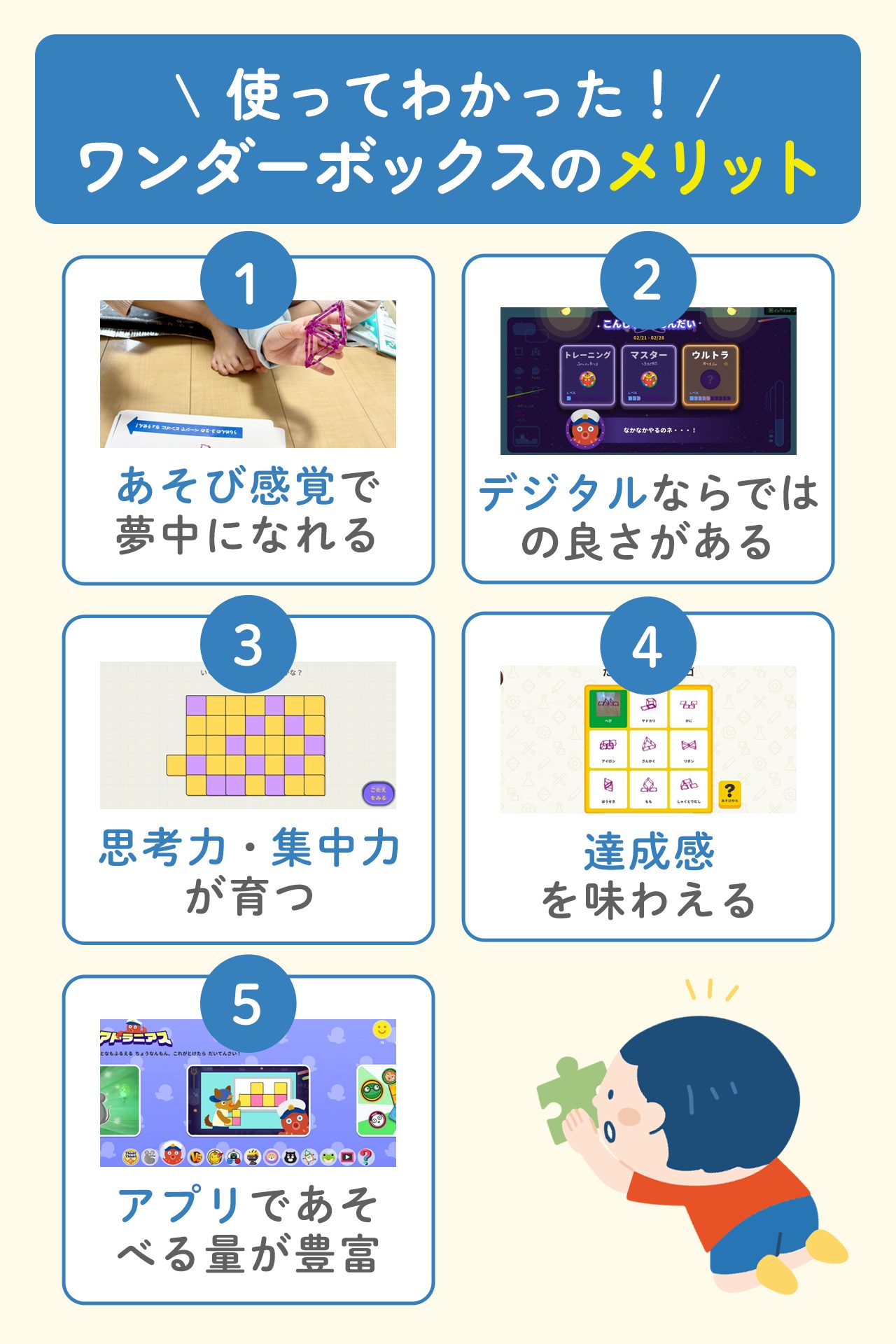

アプリ教材が豊富かつ更新されるので飽きない

ワンダーボックスのアプリを開くと、毎月約10種類の教材であそべるようになっています。

下に並んでいるアイコンが、取り組める教材の種類です。

また1つの教材内にも数個のステージがあるので、すぐにあそび終わってしまうことはありません。

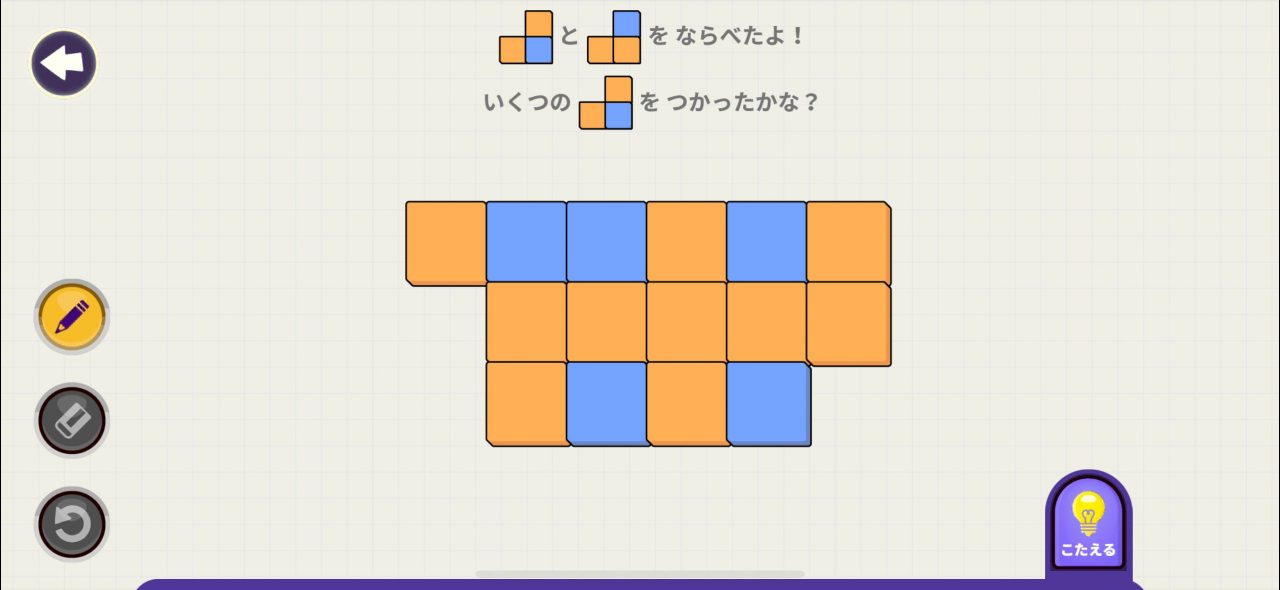

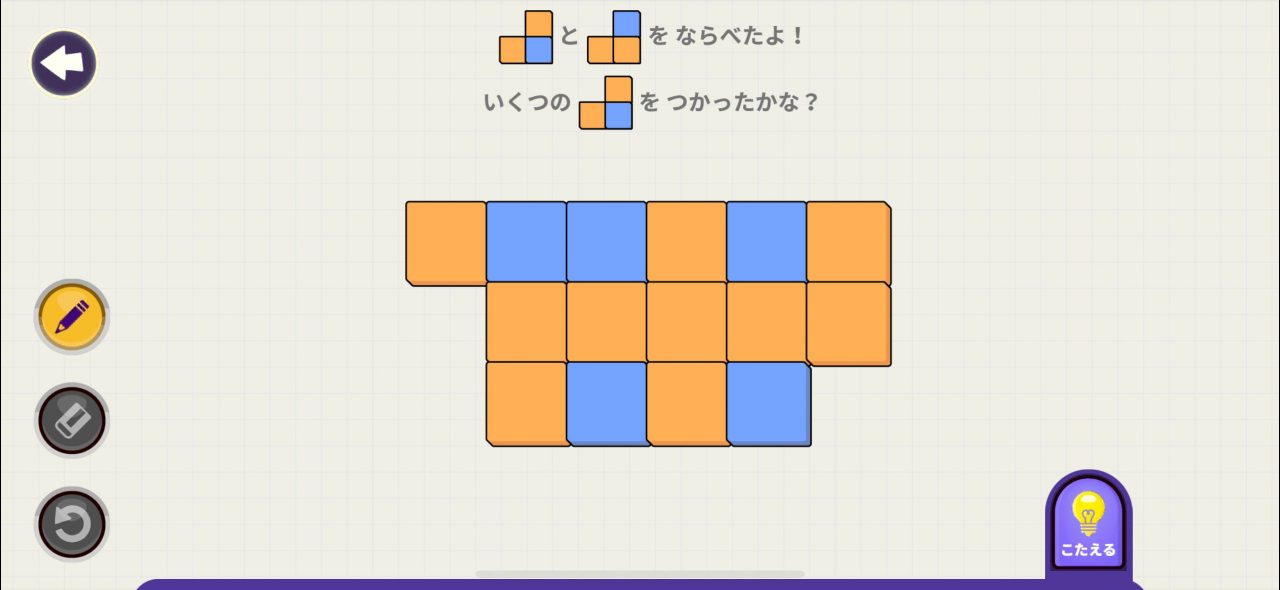

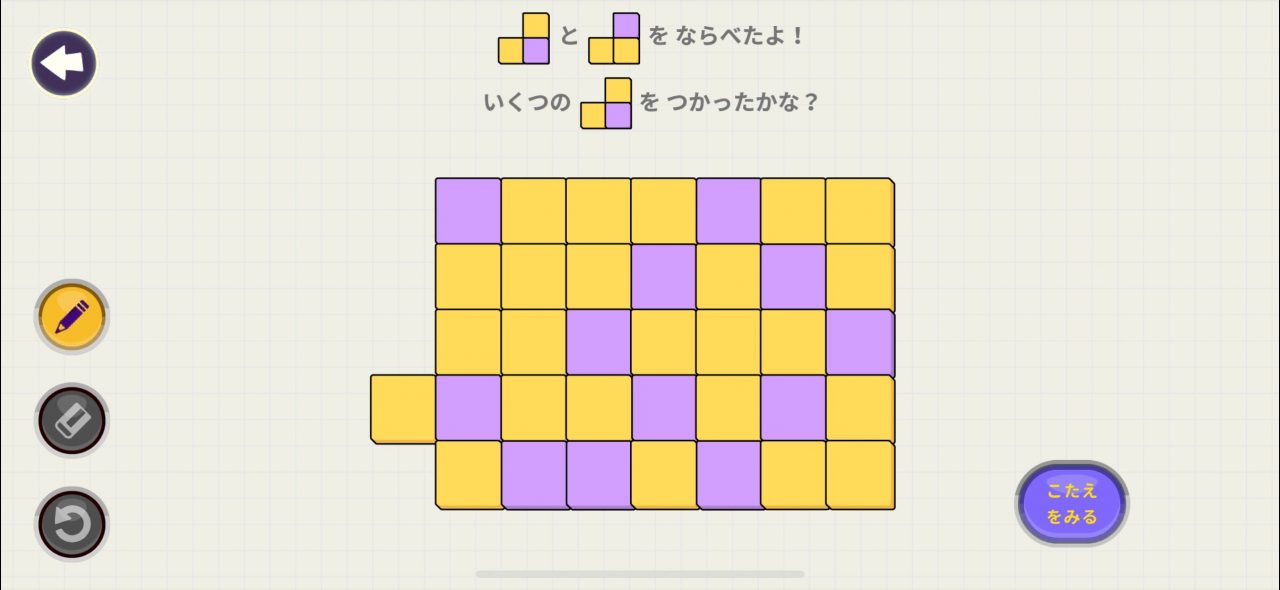

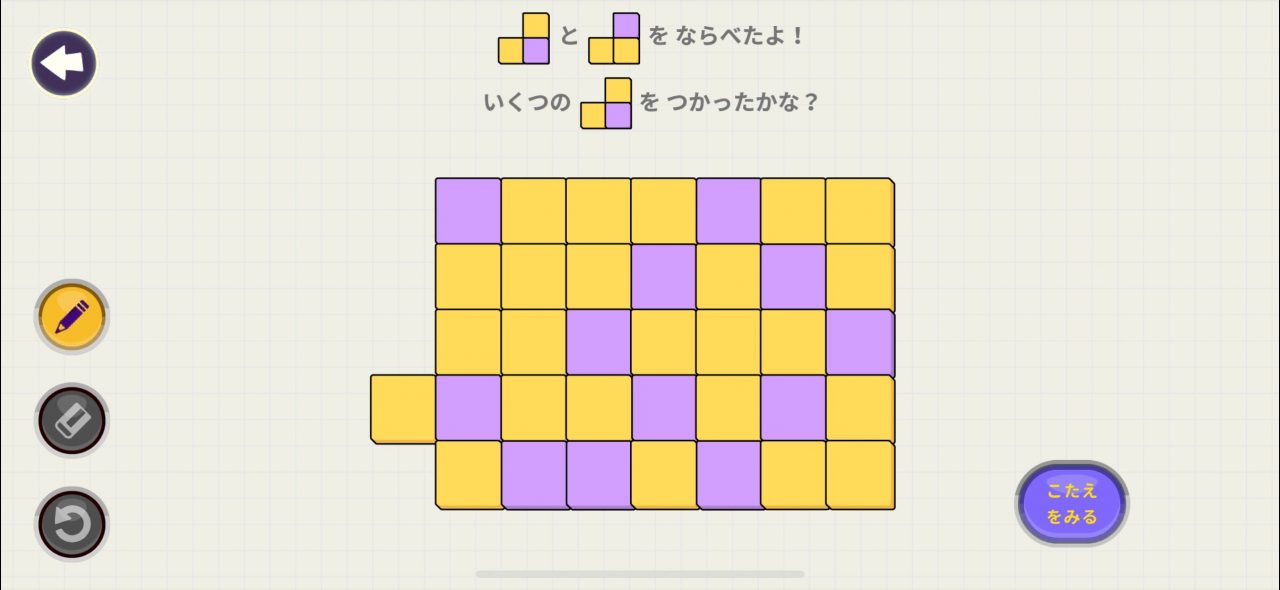

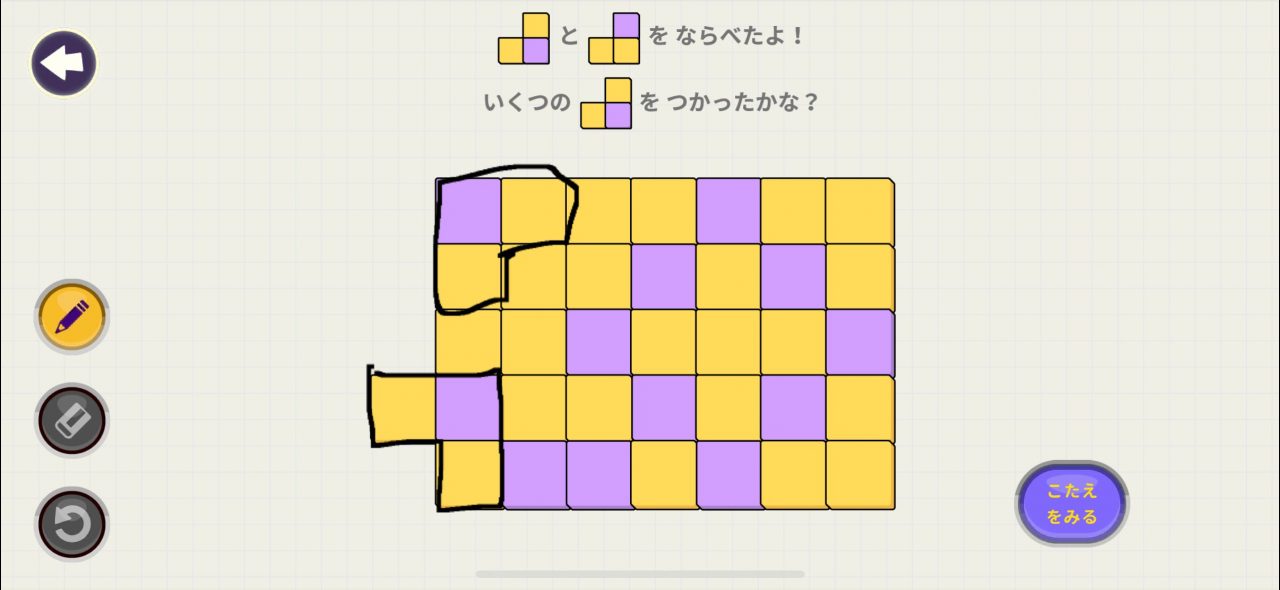

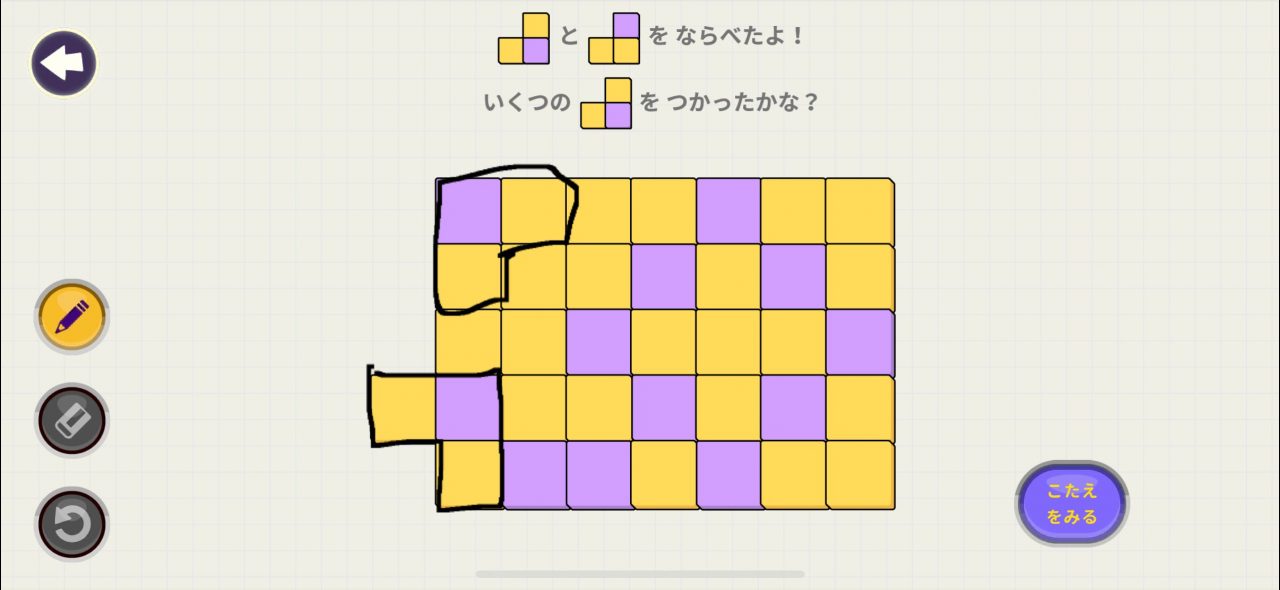

たとえば「アトラニアス」という教材。

大きな1つの形の中で、特定のブロックをいくつ使ったかを解く問題です。

1週間に1つ新しく問題が出題され、「トレーニング・マスター・ウルトラ」の3段階のレベルに挑戦します。

そして「ウルトラ」をクリアすると「レジェンド」レベルが登場。

「アトラニアス」の中だけでも、1つのコンテンツで4種類の問題ができました。

ちなみに、レジェンドレベルの問題は大人でも難しい内容です。

このようにメモを書きながら考えられるので、子どもの考える力がぐんぐんと育っていきます。

ワンダーボックスのアプリでは、たくさんの種類やレベルのコンテンツであそべるので飽きません。

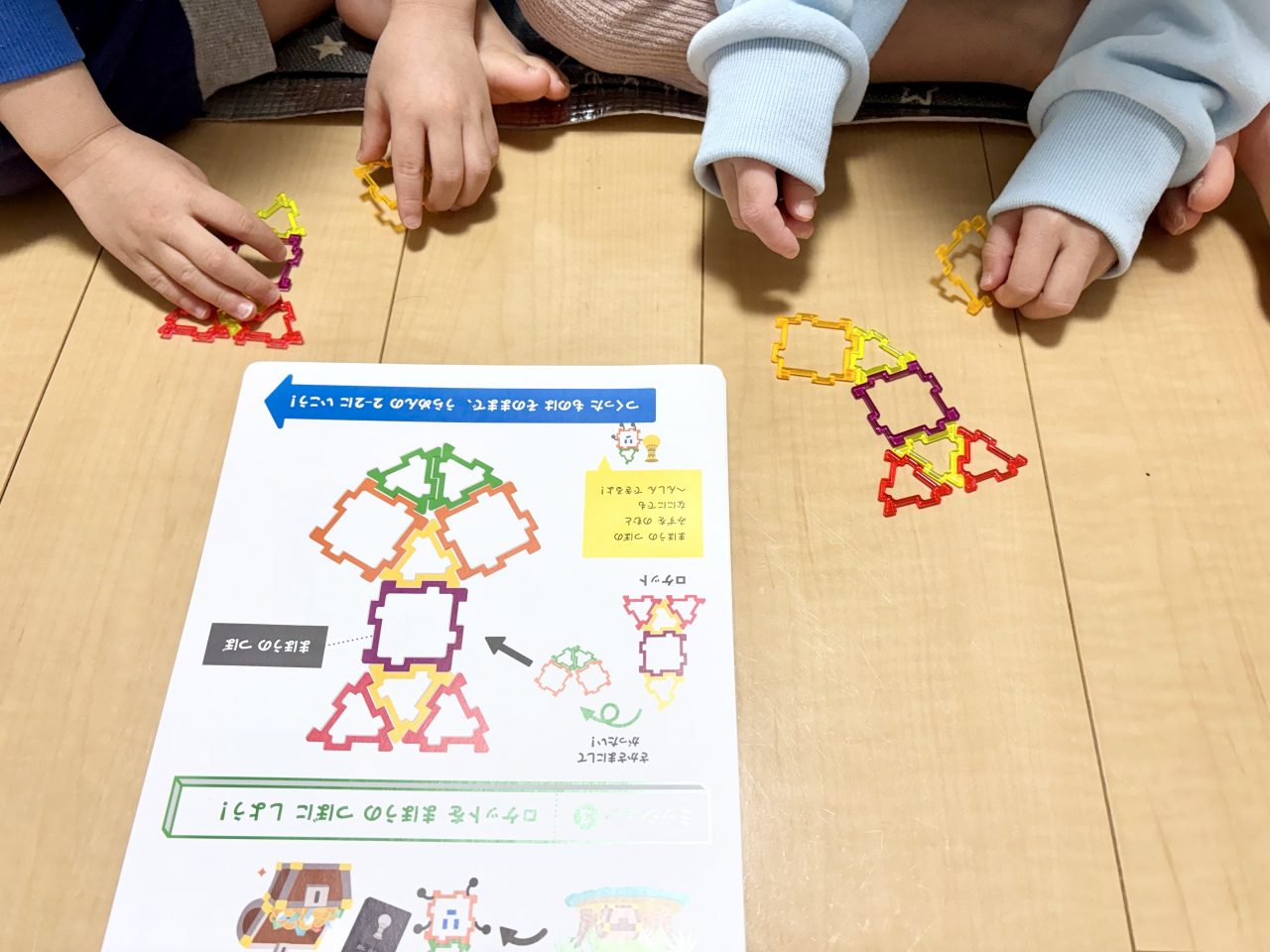

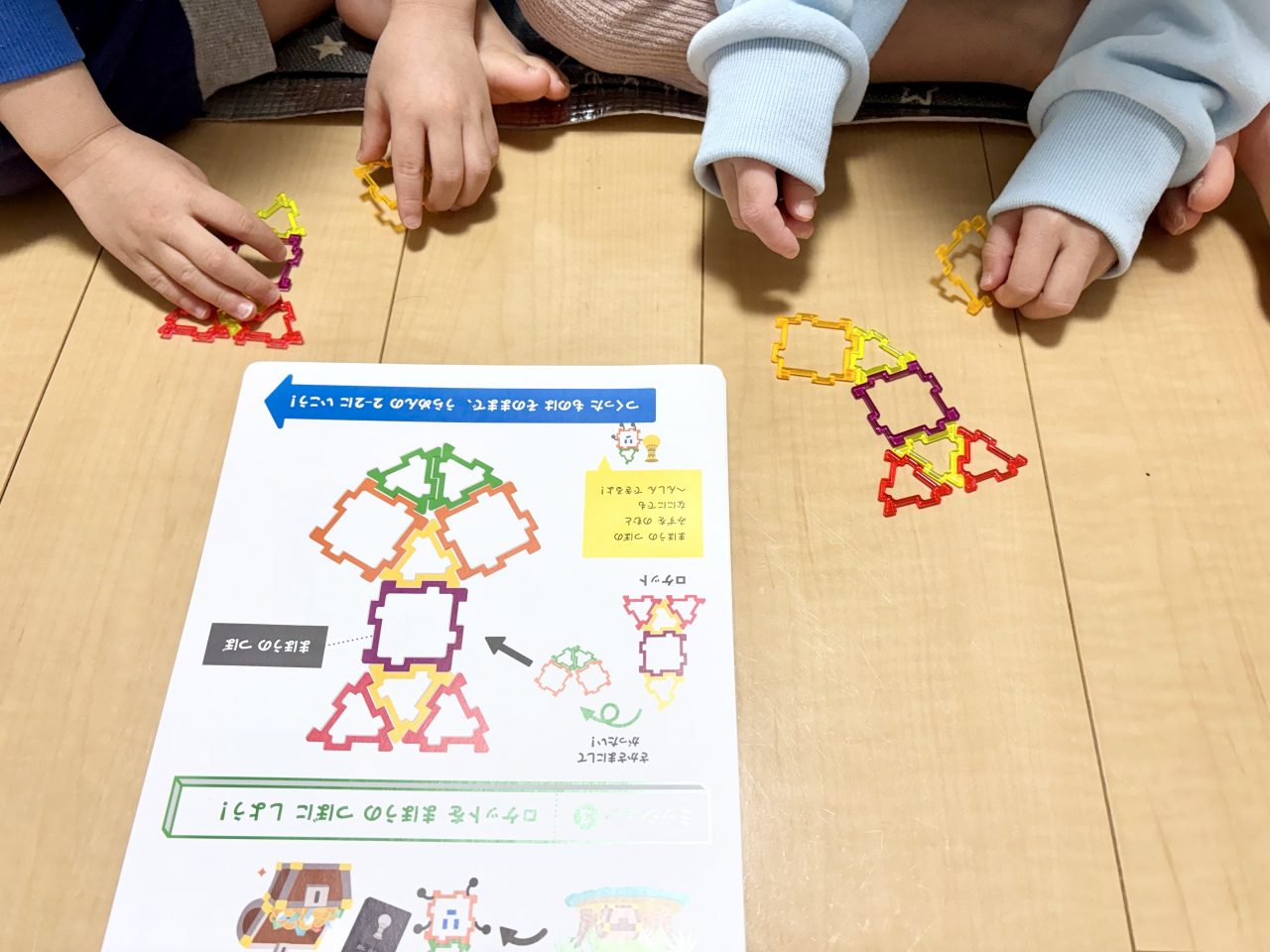

トイ教材とアプリが連動していて面白い

ワンダーボックスには、実際に手を動かしてあそべるトイ教材があります。

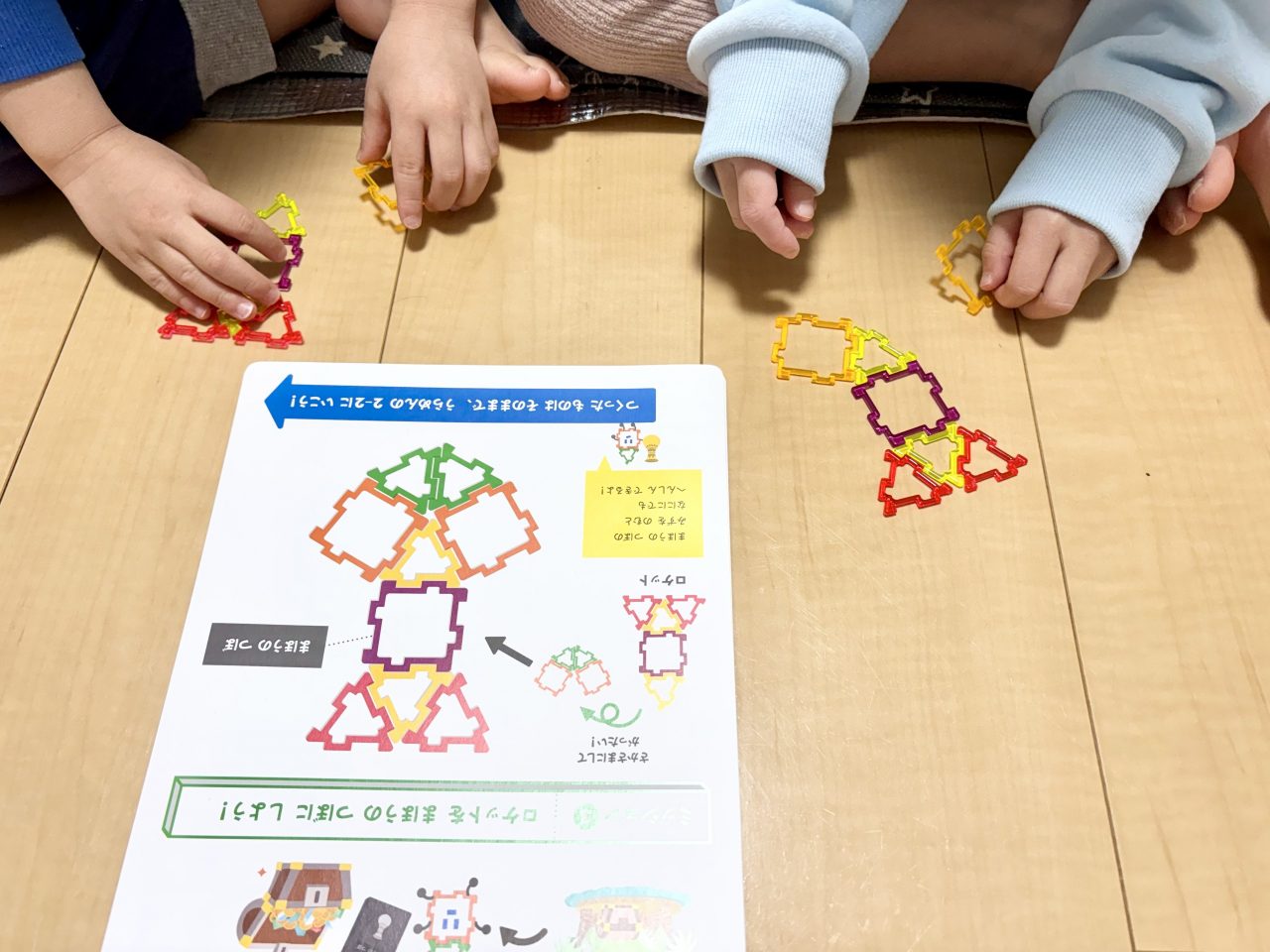

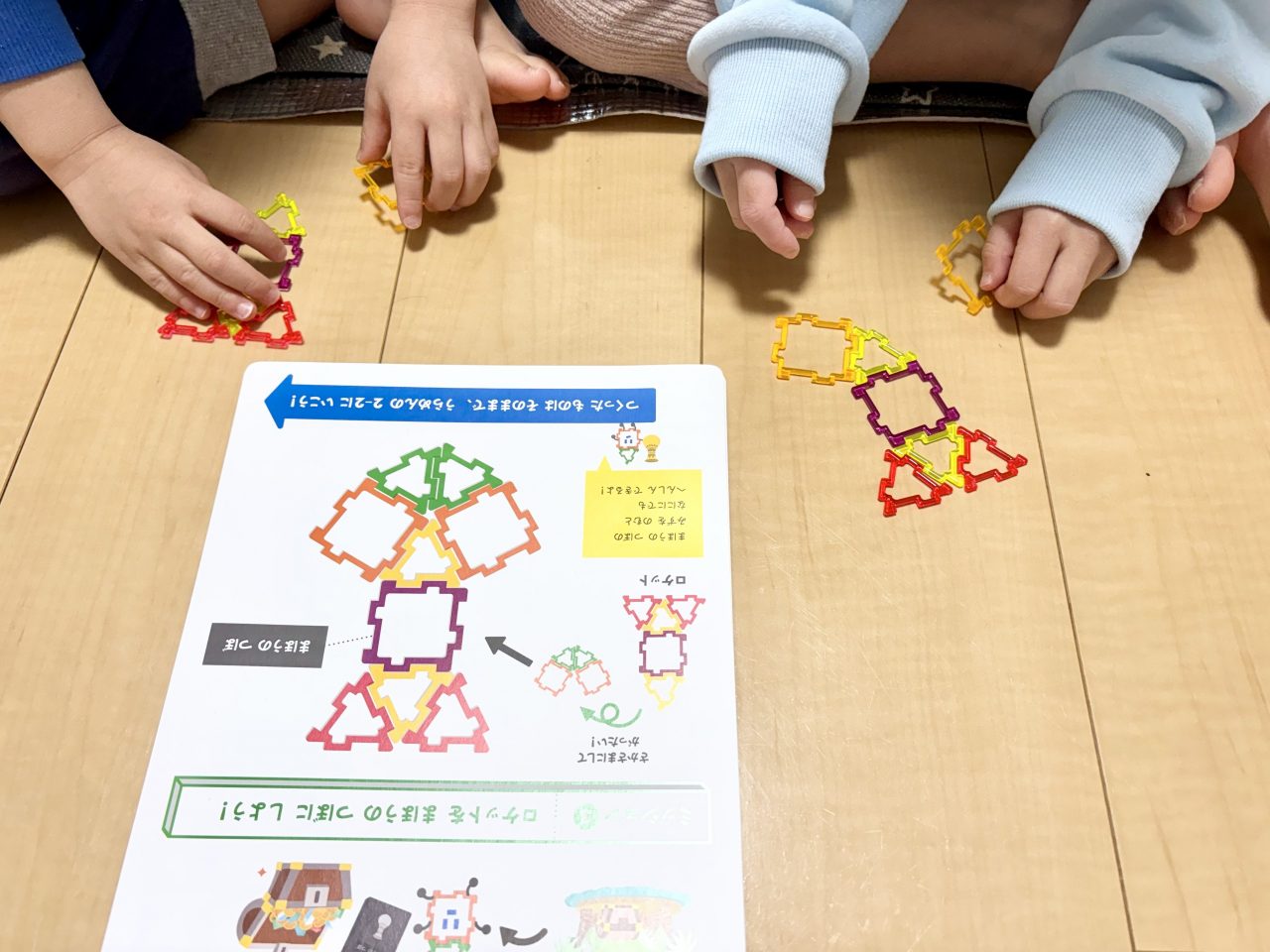

今回は「かっちりピッタン」という、ピースを組み立てて形を作ってあそぶ教材でした。

ピースと一緒に作り方が書かれたカードも同封されていました。カードを見ながら形を作ることができます。

4歳の弟もやってきて、一緒にあそんでいました。

形を作るだけでも楽しいのですが、ワンダーボックスの魅力はこのトイ教材とアプリを連動できるところです。

アプリ上で、課題が出てきます。

出題された形と同じものを「かっちりピッタン」のピースで作成し、カメラで撮影します。

すると、同じ形を作成できたことが認識され、ビンゴの枠が埋まっていきます。

これは「もも」の形をピースで作っています。

今度は「ほうせき」の形をピースで作成しました。

ピースで課題通りの作品を作って、カメラで撮影していくと、ビンゴもたくさん完成しました。

娘は形を作るだけでも楽しんでいましたが、アプリと連動できることで集中力とやる気がより持続していると感じました。

視力が少し心配になる

実際にワンダーボックスに取り組んでみて、親としても非常におもしろくて子どもの考える力が伸びていくと感じました。

実際に実験するとなると大変な内容でも、アプリなら簡単にチャレンジできます。

そのためデジタル学習を通じて、科学的な面白さにも気づけるでしょう。

子どもが楽しく取り組んでくれて嬉しいと感じる一方で、視力の低下が少し心配にもなりました。

集中して取り組める内容だからこそ、

- 目とスマートフォンの距離が近くなってしまう

- 長時間あそぶことで目を酷使してしまう

このような姿があったからです。

しかしこのような保護者の声をもとに、ワンダーボックスではデジタル教材を安心して使えるよう「おやすみ機能」を導入しています。

- 1日あたりの最長時間

- ◯分ごとに◯分休憩

このように使用時間を制限できます。

デジタル教材は便利で楽しいからこそ、取り組み方は親子で相談する必要があるでしょう。

デジタル教材と視力の関係性についてワンダーボックスHPでも解説されているので、気になる方はぜひ合わせてご覧ください。

スマホ画面では小さいと感じる

筆者の家にはタブレットがないので、アプリ教材は全てスマートフォンで取り組みました。

娘はワンダーボックスのアプリ教材をとても気に入っており、ほぼ毎日「ワンダーボックスやりたい!」と言っていたほどです。

あそんでいる様子を見ていると、

- スマホでは画面が小さい

- 画面が小さいので目との距離が近くなりがち

- タブレットのほうが見やすく操作も行いやすそう

このように感じました。

筆者自身、今後は実際にワンダーボックスに申し込んで子どもたちに学びの機会を提供したいと考えているので、タブレットの購入も検討中です。

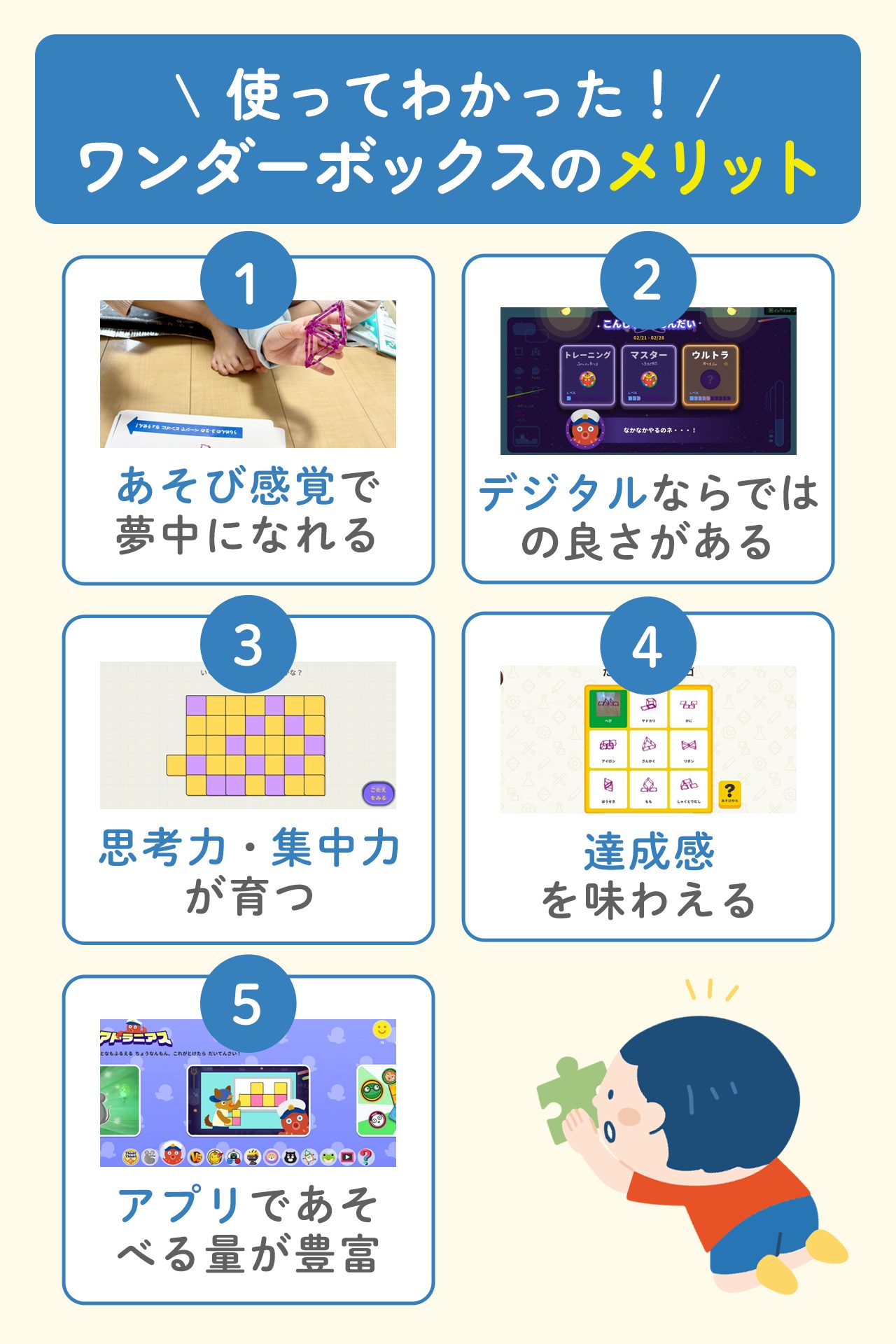

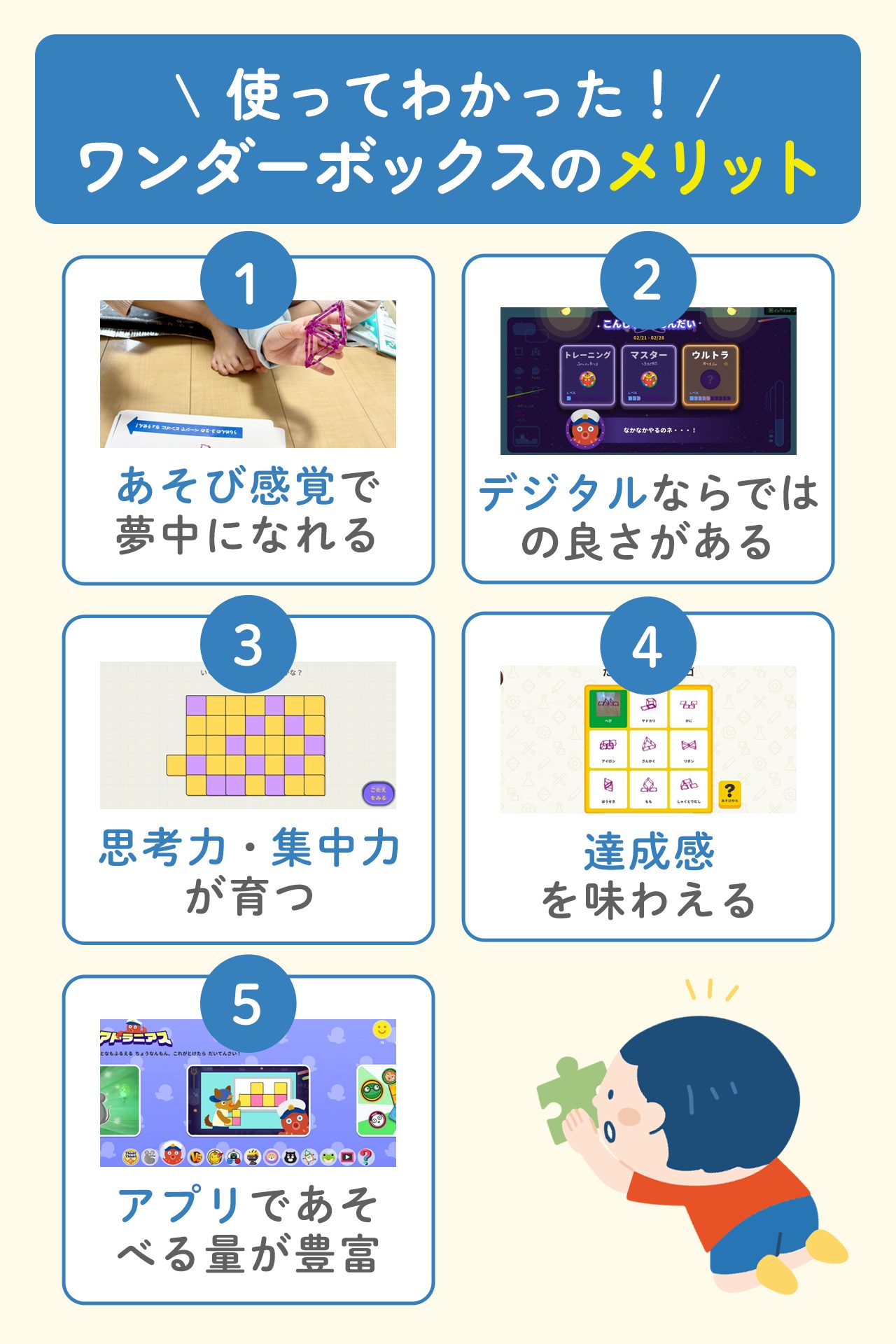

使ってわかったワンダーボックスのメリット

実際に使ってみてわかった、ワンダーボックスのメリットはこちらです。

それぞれの内容について、解説していきます。

あそび感覚で夢中になれる

ワンダーボックスの魅力の1つとして、あそびが学びになっている点があげられます。

子どもたちは「STEAM教育をしたい!」と思って取り組んでいるわけではありません。

考えることが楽しいと感じ、夢中であそびながら思考力や集中力を鍛えています。

特にプログラミングや理科実験などは、親が準備をして提供しようと思っても難しいですよね。

ワンダーボックスは子どもが「やらされている」と感じることなく、生きていくうえで必要な力を身につけられます。

デジタルならではの良さがある

この記事を読んでいる方の中には「デジタル教材は目が悪くなりそうだから……」と、デジタル教材に対して良い印象を持っていない方もいるのではないでしょうか。

正直に言うと、筆者も同じように考えてしまう部分もあります。

しかし、以下のように実物を用意するとなると大変な教材でも、デジタルでは画面上で再現ができますよね。

- デジタルなら、立体を画面上に再現できる

- デジタルなら、科学的な実験のシミュレーションを手軽に試せる

さらに以下の点に注意しながら取り組めば、デジタル教材は教育的な視点から見ても強い味方になります。

- 画面と目の距離は一定の距離を保つ

- 一定の時間が来たら目を休める

またこれからの時代を生きる子どもたちにとって、スマートフォンなどのデジタルツールを生活から切り離すことはできません。

筆者はデジタル教材を通じて、スマートフォンとの付き合い方も同時に教えていく必要があると考えています。

思考力・集中力が育つ

筆者の受講体験の箇所でもレビューしたとおり、ワンダーボックスは大人がやってみても「結構頭を使うなぁ」と感じる内容になっています。

適当にボタンを押して正誤がわかるような問題ではないので、しっかりと考えて回答しなければいけません。

とはいっても、アプリを開いても決して難しそうに見えることはなく、むしろ子どもがあそびたくなるようなデザインやポップな音楽が採用されています。

子どもはあそんでいる感覚でワンダーボックスに取り組むことで考える力が育ち、それに伴って集中できる時間も長くなっていくことが十分に予想できます。

膨大な時間と情熱をかけて作られているのだろうと感じ、感謝と敬意の気持ちが自然と湧いてきます。

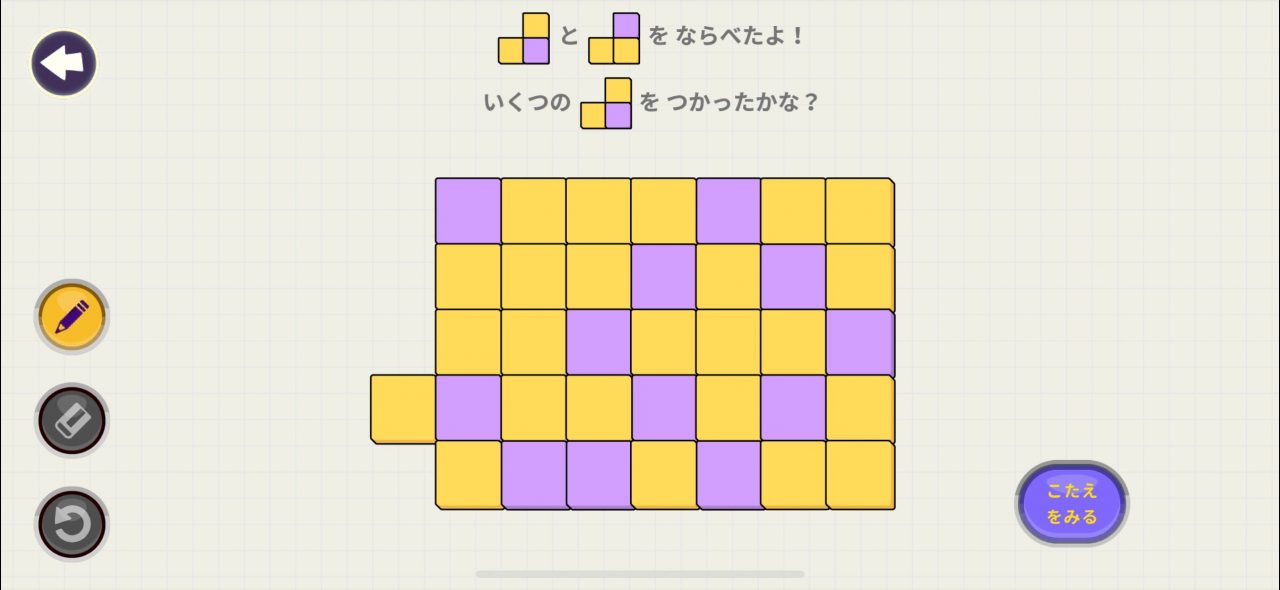

達成感を味わえる

ワンダーボックスの内容は決して簡単ではなく、「1+1=2」のように答えが決まっている問題でもありません。

だからこそ解けたときの達成感は、子どもたちにとって大きなものになるでしょう。

またトイ教材で作った作品を撮影してアプリ内に保存できることで、子ども自身が「これだけできたんだ!」と目で見て達成感を感じることもできます。

うまくできない時にも諦めずに考え続けることで、できたときの喜びがより一層増し、新たな問題にもチャレンジしたいという意欲が湧いてきます。

ワンダーボックスの教材を通じて、

- 諦めない力

- 失敗しても立ち上がる力

も身につけることができるでしょう。

アプリであそべる量が豊富

筆者が実際に教材を試してみて感じたのは「アプリで遊べる量が非常に多い」ことです。

毎月約10個のアプリ教材に取り組むことができるのですが、1つ1つのコンテンツ内には数種類の問題が用意されています。

そのため「10問解いたら終わり」なのではなく、体感としては「100問ほどは問題を解けるのではないか」と感じました。

レベルも優しい内容から徐々に難しくなっていくので、子どもたちも無理なく取り組めます。

ワンダーボックスで用意されているのは、国語や算数のような学校で習うような問題ではありません。

しかし、学校の勉強と並行してワンダーボックスに取り組むことで思考力が身につき、学力の向上も見込めます。

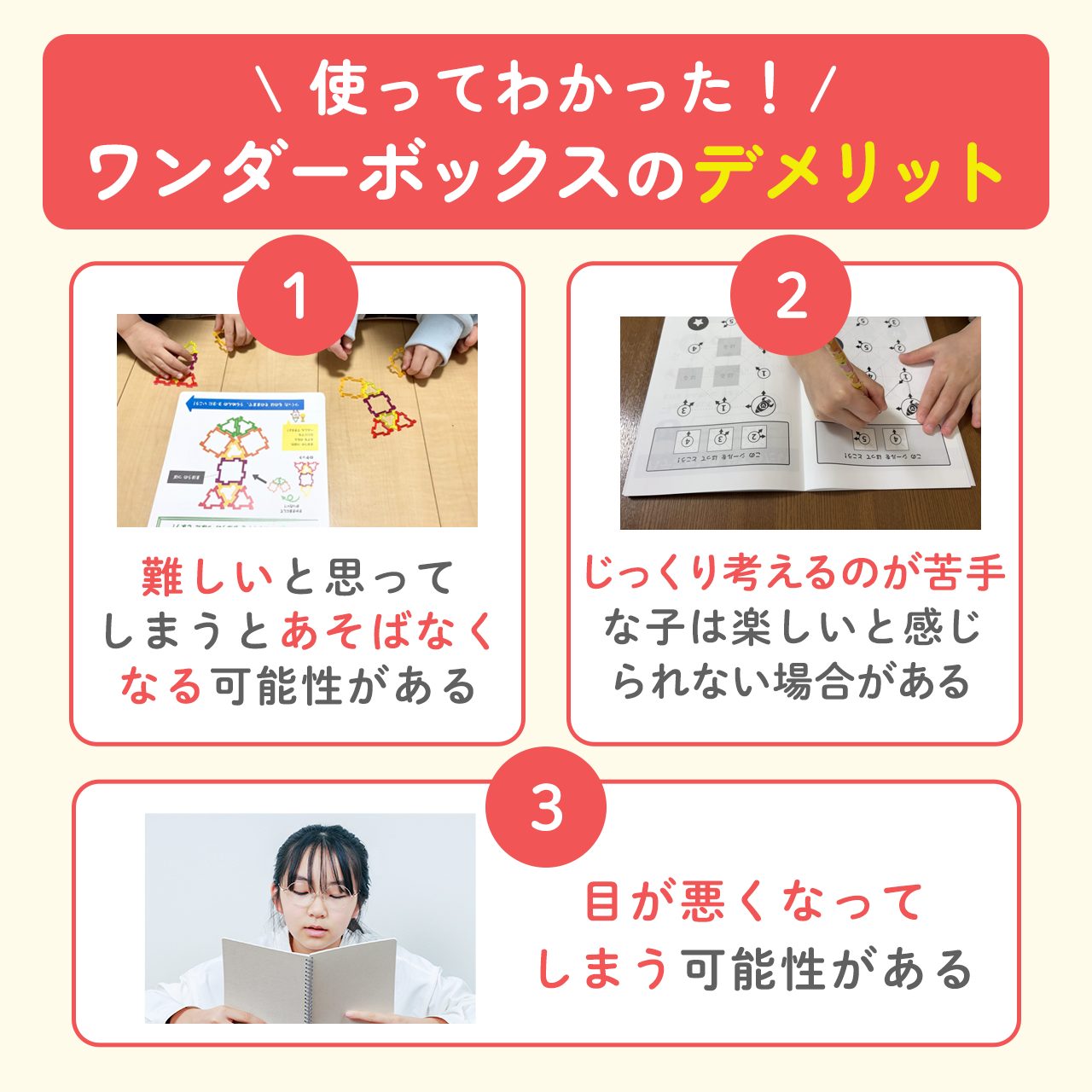

使ってわかったワンダーボックスのデメリット

実際に体験してみて感じた、ワンダーボックスのデメリットは以下のとおりです。

1つずつ解説します。

難しいと思ってしまうとあそばなくなる可能性がある

ワンダーボックスのアプリには、大人でもよく考えないと解けないレベルの問題もあります。

そのため今までに考える経験が少なかった子にとっては、内容が難しいと感じてしまうかもしれません。

「難しいと楽しくないので、あそびたくない。」

このような気持ちになってしまうことも予想されます。

しかしワンダーボックスのアプリは、以下のようなプロがチームとなって制作に携わっています。

- 子どものプロ

- 問題作成のプロ

- 技術のプロ

さらに、たくさんの時間と研究を重ねて作られたワンダーボックスの教材。デザインや内容にも工夫が施されています。

- 子どもが興味を持てるようなデザイン

- 幼児の特性を把握し、意欲を引き出す内容

- 研究授業での子どもの反応をもとにアプリを開発

一度問題の解き方がわかると、そこからは一人でどんどん問題を解いていく姿も見られるようになります。

あくまでも「あそび」として取り組むことで、難しいという先入観を取り払うことができるでしょう。

じっくり考えるのが苦手な子は楽しいと感じられない場合がある

ワンダーボックスのアプリは、どのようにあそぶかの説明も少なく、じっくり考えないと解けない内容も多いです。

そのためすぐに正解に辿り着きたいと思っている子どもにとっては、楽しいと感じられない場合があります。

とはいえ、保護者がじっくりと腰を据えて、一緒にあそんだり正解できたときに褒めたりすることで、少しずつ楽しいと感じられるようになることもあるでしょう。

1日に何十分も取り組む必要はありません。

1年や2年ほどの長い目でみて

- 楽しい!

- できた!

- もっとやってみたい!

を子どもと共有することで、徐々に集中力や思考力が身に付いていきますよ。

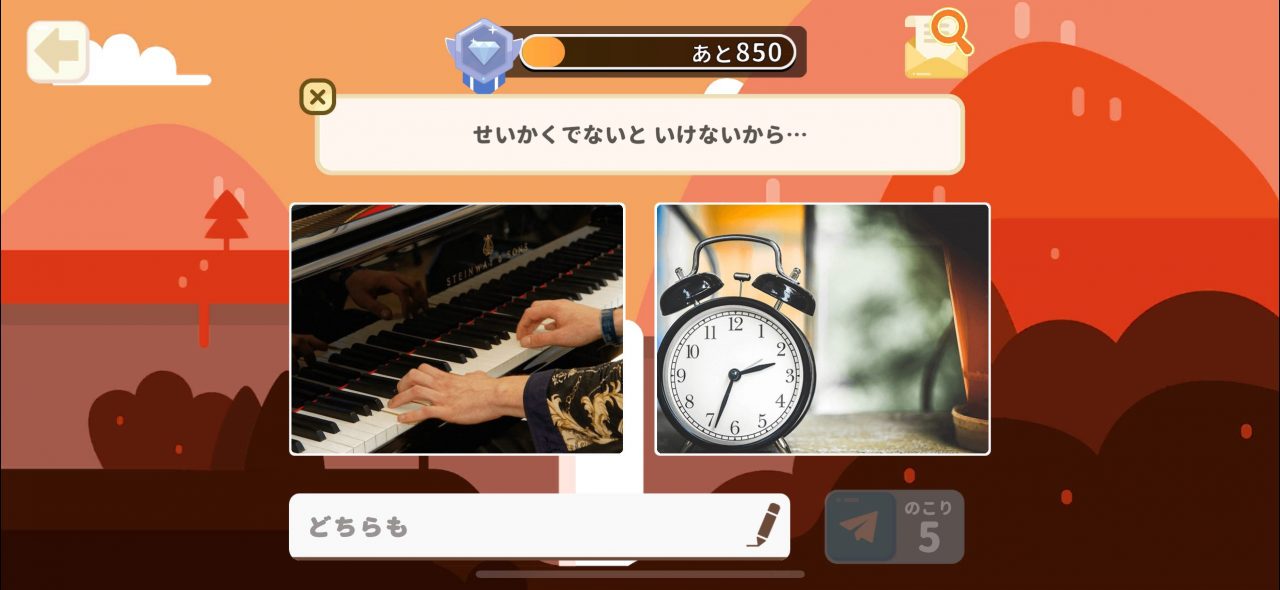

目が悪くなってしまう可能性がある

ワンダーボックスに限った話ではありませんが、ワークの冊子や画面と目の距離が近くなりすぎると、視力が低下してしまう可能性があります。

特にスマートフォンで取り組む場合には画面も小さいので、熱中すればするほど画面との距離が近くなってしまうこともあるでしょう。

実際に筆者の娘もスマートフォンであそんでいたので、「もう少し離してあそびなさい」と声をかけたこともありました。

ワンダーボックスHPには、デジタル教材と視力の関係について解説されているページがあります。

重要なのは目と対象物との距離であり、「タブレット学習=目が悪くなる」ということではないとのこと。

- 対象物との距離は30cmとる

- 画面が立つスタンドやケースを使い、正しい姿勢を保つ

- 机に端末を置き、椅子に座って使用する

これらのことを守って、楽しく問題に取り組んでいきましょう。

タブレット学習は、家庭でスマートフォンやタブレットの使い方(ITリテラシー)を学ぶ絶好の機会でもあります。

親子で話し合い、約束事を守ることで、正しく端末を使えるように練習していきたいですね。

ワンダーボックスの効果はどう?子どもは飽きる?

ワンダーボックスが合うかどうかは、子どもの性格や興味が関係してきます。

考えることの楽しさに気づいた子どもにとっては、学習の効果が十分に見込めるでしょう。

ワンダーボックスのアプリは、あそべる内容が非常に豊富です。

簡単な問題から徐々に難しい問題にチャレンジできるよう、制作のプロチームによって設計されています。

そのため楽しいと感じられた子どもは、飽きずに「もっともっと!」とあそび続けてくれますよ。

またあまりあそんでくれなかったとしても、おうちの方と一緒に取り組み、一度あそび方がわかると時間を忘れたかのように熱中する姿も見られるようになります。

まずは親子で一緒に取り組んでみることで楽しさに気づき、あそびながら思考力や創造力を身につけていきましょう。

まとめ:ワンダーボックスは子どもの思考力を鍛えるのにぴったりの教材!

今回はSTEAM教育の通信教材「ワンダーボックス」について、体験してみて感じた感想を交えながらお伝えしてきました。

現役保育士であり2児の母である筆者としては、非常に素晴らしい教材だと感じました。

これからを生きていく子どもたちには、以下のような力が必要です。

- 答えのない問いに立ち向かっていく力

- 新たな発想でゼロから何かを生み出す力

ワンダーボックスであそびながら学ぶことで、

- 思考力

- 創造力

- 失敗を恐れず諦めない力

このような生きていく力を身につけることができるでしょう。

またスマートフォンなどのデジタルツールは、今の生活からは切っても切り離せないものになりつつあります。

デジタル教材を通じて、デジタルツールとの上手な付き合い方も親子で一緒に学んでいけるとよいですね。